Abschlussarbeiten

In einer eigenständigen und thematisch frei wählbaren Thesis vertiefen sich die Studierenden des MAS in verschiedensten architekturgeschichtlichen und -theoretischen, schriftlichen Arbeiten und Recherche.

Navigation Unterseiten

2024

Fabian Diem, 2024

Das Single-Family-Home ist seit der Nachkriegszeit zu einem Symbol für Wohlstand und westlichen Lebensstil geworden, indem es als stark idealisiertes und gesellschaftlich aufgeladenes Bild fungiert. Das Single-Family-Zoning – eine Regelung der Flächennutzung die pro Parzelle nur eine Wohneinheit erlaubt – ist in den Vereinigten Staaten seit über einem Jahrhundert weit verbreitet und wird als zentraler Faktor für gesellschaftliche Segregation betrachtet. Im Jahr 2019 wurde Minneapolis die erste Grossstadt in den USA, die diese Zonierung stadtweit abschaffte. Ziel dieser Massnahme war es, die urbane Verdichtung zu fördern und die gesellschaftliche Diversifizierung voranzutreiben und die eigene Geschichte der Segregation aufzuarbeiten. Dieser Wandel bringt jedoch auch Ängste und Konflikte mit sich, die oft in Zusammenhang mit der visuellen Transformation von Nachbarschaften und der gebauten Umwelt stehen. Das Beispiel Minneapolis verdeutlicht die Relevanz von Bildern in der Transformation der gebauten Umwelt. Die Arbeit untersucht die Ursprünge und Wechselbeziehungen zwischen visuellen Narrativen und der gebauten Umwelt sowie deren Einfluss auf politische Prozesse und die öffentliche Akzeptanz von Stadterneuerungsinitiativen.

Patrick Goldinger, 2024

Fast dreissig Jahre lang kämpften Lokalpolitiker:innen aus Schwamendingen, einem Aussenquartier von Zürich, mit zahlreichen politischen Vorstössen dafür, dass die 1981 eröffnete Autobahn durch das Quartier überdeckt wird. Durch die Eindämmung der massiven Lärm- und Abgasemissionen erhofften sie sich bessere Lebensbedingungen für die Anwohner:innen. Sie setzten sich durch: 2025 soll die Einhausung Schwamendingen nach einem Entwurf von agps architecture ltd. nach über zwanzig Jahren Arbeit fertiggestellt sein. Die Infrastruktur entlastet das Quartier von schädlichen Emissionen und schafft gleichzeitig einen öffentlichen Park darüber. Das Projekt wurde durch Tageszeitungen weitestgehend episodenhaft und mit dem Fokus auf die Gestaltung, Kosten und dem laufenden Bauprozess rezipiert. Jedoch ist das jahrzehntelange politische Ringen der Quartierbewohner:innen mit wechselnden architektonischen Narrativen kaum erforscht.

Die folgende Arbeit befasst sich mit der Fragestellung, welche Bedeutung architektonische Erzählungen als Argument in der politischen Debatte um die Einhausung einnahmen. Sie erinnert daran, warum die Autobahn durch das Wohnquartier ursprünglich geplant wurde. Im Folgenden wird der politische Prozess rekonstruiert, mit dem sich die Lokalpolitiker:innen durchsetzen konnten. Die Untersuchung verdeutlicht, wie im politischen Aushandlungsprozess versucht wurde, die Opposition mit verschiedenen architektonischen und städtebaulichen Lösungen zu überzeugen. Abschliessend wird der Studienauftrag untersucht, aus dem der realisierte Entwurf hervorging. Die Analyse stützt sich auf Interviews mit ausgewählten Projektbeteiligten und beteiligten Lokalpolitikern, welche durch die Auswertung von Archivdokumenten gestützt und schliesslich durch eine Literaturrecherche ergänzt wird.

Dabei wird deutlich, dass die Idee einer Betonhülle mit darüber liegendem Freiraum schon sehr früh von den Beteiligten aus dem Stadtteil entwickelt wurde. Erst die Reduktion dieser Idee auf die kostengünstigere Funktionserfüllung in Form eines Glasdaches brachte jedoch den politischen Durchbruch. Im folgenden Studienauftrag wurde dieser Vorschlag verworfen und es setzte sich das Team durch, das sich an den Bedürfnissen der Quartierbevölkerung orientierte. Für die Auseinandersetzung mit dem Thema über die politische und architektonische Dimension bei Infrastrukturbauten zeigt die Forschung die Notwendigkeit auf, Infrastrukturen nicht nur als physische Bauwerke zu betrachten, sondern als wesentliche Bestandteile des gesellschaftlichen Gefüges.

Fabian Ruppanner, 2024

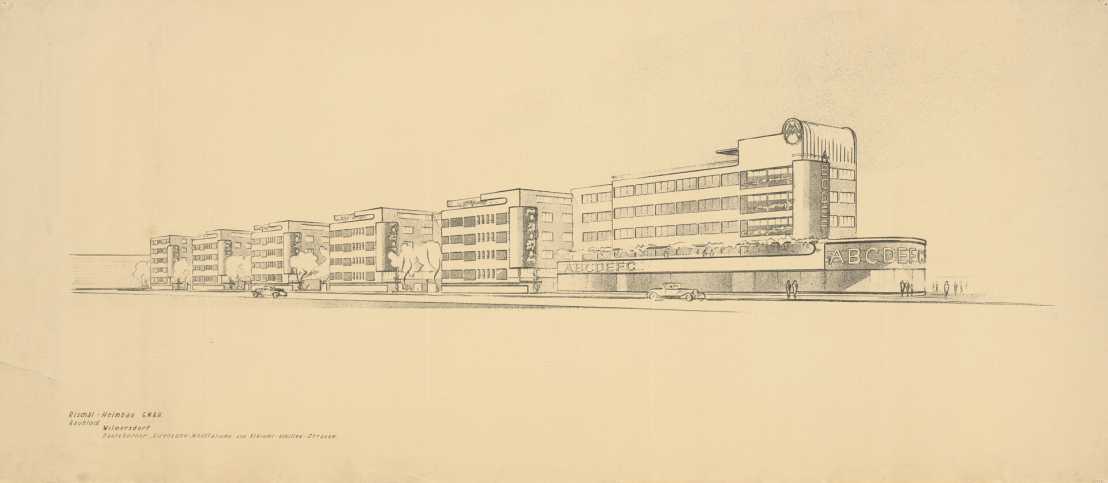

Als der deutsche Architekt Johann Labonté 1902 in Heerbrugg ankam, bestand der verstaubte Ort noch aus nicht viel mehr als dem Bahnhof, einem Gasthaus und der Ziegelei der Gebrüder Schmidheiny. In den nächsten knapp zehn Jahren plante und baute Labonté etliche Fabriken, Wohn- und Geschäftshäuser und verlieh Heerbrugg ein beinahe grossstädtisches Flair, angefeuert durch das schier unbeschränkte Wachstum, das die Stickerei-Industrie der Region bescherte. Doch der erste Weltkrieg und die prekären Zwischenkriegsjahre liessen nicht nur die städtischen Visionen von Johann Labonté, sondern die Träume eines urbanen Rheintals so schnell platzen, wie sie gewachsen waren. Anstelle des städtischen Fortschrittglaubens trat die imaginäre Idee einstiger dörflicher Strukturen, gekoppelt mit der neuen Vorstellung des Zusammenlebens: dem Einfamilienhaus.

Anhand der Bauten von Johann Labonté wird versucht, die Geschichte der Stadtplanung im St. Galler Rheintal nachzuzeichnen. Wer liess bauen? Warum wurde gebaut? Wo wurde gebaut? Wie wurde gebaut? Und wer plante? Der Blick hundert Jahre zurück soll nicht nur erlauben, die damaligen städtebaulichen Probleme besser zu verstehen, sondern auch die heutigen. Denn vielleicht – so die Hypothese – liegt die Wurzel der Probleme des 21. Jahrhunderts nicht in der Nachkriegszeit, sondern bereits in den Entscheidungen des frühen 20. Jahrhunderts. Die Arbeit dokumentiert anhand von neun thematischen Kapiteln – von der verkehrstechnischen Erschliessung über die Siedlungsplanung vermeintlicher Gartenstädte bis zur Zersiedlung durch das Einfamilienhaus – die vielfältigen Einflüsse auf und den Mangel an Planungsprozessen – von den euphorischen Anfängen der Industrialisie-rung um 1900 bis zum ernüchternden Ende 1945.

Das Phantom des Tacheles-Areals. Die erste Reformsynagoge Berlins von ihrer Erbauung 1854 bis zu ihrer Tiefenenttrümmerung 2016

Laura Maria Lampe, 2024

Im Jahr 2016, nach 62 Jahren unter der Erde, wurden im Zentrum Berlins die Fundamente der ersten Reformsynagoge der Hauptstadt im Zuge einer Baufelderschliessung freigelegt. Einem Phantom gleich wurde die Reformsynagoge nach ihrem kurzweiligen Auftauchen aus den Sedimenten durch die anschliessende Tiefenenttrümmerung erneut und unwiederbringlich in ihre Stille gehüllt. Eine öffentliche, mediale Debatte um ihre Freilegung und ihren Erhalt hat nie stattgefunden.

Die Synagoge der jüdischen Reformgemeinde wurde im Jahr 1854 erbaut, überdauerte die Zeit des Nationalsozialismus und wurde erst durch Bombentreffer 1945 derart zerstört, dass sie hundert Jahre nach ihrer Errichtung im Jahr 1954 oberirdisch abgetragen wurde. Durch die Tiefenenttrümmerung ist ein Teil sichtbarer Geschichte verschwunden, den die Archäologen als «Meilenstein» der jüdischen Kultur in Deutschland bezeichnen, da hier die kulturellen, identitätsstiftenden und pluralen Zusammenhänge unserer Gesellschaft erfahrbar werden. Hannah Arendt beschreibt diese Zusammenhänge als ein «zerbrechliches Bezugsgewebe, in dem sich die Angelegenheiten der Menschen untereinander verstricken». Dieses Bezugsgewebe ist in ihren Worten der «Erscheinungsraum» und folglich die gebaute Realität unserer

Stadt. Das Bundesverfassungsgericht in Deutschland hat die Verantwortung um das kulturelle Erbe als «Gemeinwohlaufgabe» bezeichnet, als ein «ein notwendiges Korrektiv zur Dynamik der zivilisatorischen Prozesse». Wer nimmt diese Verantwortung zum Schutz von kulturellen Sichtbarkeiten in einer pluralen Gesellschaft wahr? Ist es die Politik, sind es die Gesetze oder Instanzen der Archäologie und der Denkmalpflege oder ist es die Öffentlichkeit? Welche Mechanismen sind die eigentlichen Phantome, die über Sichtbarkeiten in einer kapitalistisch geprägten Gesellschaft bestimmen?

Durch die Sichtung der archäologischen Grabungsgutachten und dem Archivmaterial der Grundakten der Reformsynagoge vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute, wird die Chronologie der Verhandlung jüdischen Bodenbesitzes deutlich: wo anfangs noch Reichsgesetze die Enteignung jüdischen Besitzes veranlassten, sind es heute Gesetze zur Grundbuchlöschung der Vorbesitzer oder zum Investitionsvorrang gegen Restitutionsansprüche. Diese Gesetze führten dazu, dass sich die Spur des jüdischen Bodenbesitzes im Laufe der Zeit verlieren konnte, bis die Fundamente bei der archäologischen Grabung der Baufelderschliessung des prestigeträchtigen Investitionsprojektes «AmTacheles» unvermittelt freigelegt wurden.

The Architecture of The Women of My Country. For a More Inclusive Architecture History of Portugal 1940s to 1950s

Carolina Catarino Gomes, 2024

In The Architecture of The Women of My Country, I argue that considering a broader body of literature makes it possible to create a more inclusive and comprehensive architectural history that provides space for unheard voices to be heard. The book that I wish I had on my reading list as a student of architecture is titled As Mulheres do Meu País (The Women of My Country) and was authored by the feminist journalist Maria Lamas (1893-1983) in 1948. Written during the Portuguese dictatorial regime Estado Novo (1933-1974), Lamas aimed to portray and highlight the experiences of the women of her country, which is also mine. Without being the main focus, Lamas describes architecture as inextricably linked to the individuals who inhabit and use it, which is in this case, the women and their built environment: farm houses, rural granaries, collective washing spaces, communal ovens. As a woman and an architect, my aim is to emphasis the importance of perceiving architecture the way Maria Lamas did and to highlight the importance of writing not only history, but the many stories of architecture.

With a re-reading of Maria Lamas’ As Mulheres do Meu País through the lens of architecture I analyse how Lamas uses architecture in her book by understanding what she evokes with it. Beginning with a historical contextualisation of her book within a Portugal ruled by social control and oppression, my re-reading also incorporates books on vernacular architecture in Portugal, particularly Arquitectura Popular em Portugal published in 1961. This publication in particular, documented similar rural spaces during the same period in Portugal. Despite similarities in the observed objects, Lamas focuses on the subjects – women and their experiences – and offers us a distinct perspective on architecture history.

One of the most important findings of this thesis is understanding that agency in architecture comes in more ways than the traditional practitioner – especially in a country where architecture was almost exclusily a male profession during the 1940s. Maria Lama’s work invites us to recognise the importance of lived experiences, conversations, observations, shared knowledge, complicity and intimacy. Acknowledging As Mulheres do Meu País as a source for architecture history is a step to write women back into architecture history of Portugal and globally.

Am Opernhaus Zürich. Repräsentation und Nutzung der öffentlichen Räume

Maria-Theresa Lampe, 2024

Zwischen Stadt und Bühne spannt sich am Opernhaus Zürich ein Raum des Übergangs von öffentlich zu privat auf. Dieser wird heute anders genutzt als zur Zeit seiner Entstehung vor 133 Jahren. Während damals räumlich und symbolisch eine liberale aber geschlossene Gesellschaft repräsentiert wurde, strebt man heute eine Öffnung

der Institution für die breite Stadtbevölkerung an. Öffentliche Innenräume werden vom Opernhaus Zürich und vielen anderen kulturellen Institutionen als architektonisches Mittel angesehen, diese Strategie umzusetzen. Doch nicht nur die baulichen Merkmale, sondern auch die gelebten Verhaltensweisen formen diese Räume und stehen in einer konstanten Wechselwirkung.

In der Stadtforschung ist diese Wechselwirkung zwischen Nutzung und Gestalt des öffentlichen Raumes Gegenstand von wissenschaftlichen Analysen. Soziologen wie Martina Löw und Richard Sennett untersuchen unter diesem Gesichtspunkt die Herstellung von Räumen. Auch deren Grenzen werden als wichtige trennende oder verbindende Elemente dargelegt, sie stehen jedoch nie im Zentrum der Betrachtung.

Die öffentlichen Räume und Innenräume am Opernhaus Zürich bilden zusammen solch eine Grenze. Als Übergangsräume und Orte des Austausches werden sie in dieser Arbeit in den Fokus gerückt und ihre aktuelle Situation dokumentiert. In der zweijährigen Beobachtung des Ortes entstanden zahlreiche Protokolle und fotografische Aufnahmen, welche unterschiedliche Momente des Ortes festgehalten haben. Diese werden im ersten Teil der Arbeit ausgewertet. Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit der geschichtlichen Entwicklung und dem Wandel der planerischen Absichten, die zur baulichen Herstellung der Räume des Opernhauses und der Umgebung geführt haben. Aus phänomenologischer und geschichtsanalytischer Perspektive ging die Arbeit so der Frage nach: Wie wirken Handlungen und gebaute Strukturen aufeinander ein?

Die Arbeit zeigt, welche Übergangsräume heute relevant sind und wo sich ungenutztes räumliches Potenzial befindet, welches für eine grössere Öffnung der Institution aktiviert werden könnte. Die Gegenüberstellung der historischen Herstellungsmotive der Räume und ihren sozialen Auswirkungen bestätigt zudem, dass nicht primär bauliche Massnahmen die Öffentlichkeit in die Schwellen- oder Übergangsräume ziehen, sondern vielmehr Angebote und Möglichkeiten zur Nutzung.

Wartende Traumhäuser in Valezim. Architektur für die Rückkehr - Lebens- und Baugeschichten portugiesischer Emigrant:innen aus Valezim

Ana Sofia Garcia Gonçalves, 2024

Portugal ist ein Land der Emigration. Um prekären Wohnverhältnissen und politischen Zwängen zu entkommen, wandert seit dem 19. Jahrhundert ein bedeutender Teil der portugiesischen Bevölkerung aus.

Mit der Emigrationswelle der 1970er und 1980er, die vorwiegend nach Europa führte, wurde primär ausgewandert, um in der Heimat ein Eigenheim zu bauen. Damit setzte ein ungezügelter Städtebau der Emigrant:innenhäuser ein. Er veränderte die Struktur vieler Dörfer des zentralen und nördlichen Portugals.

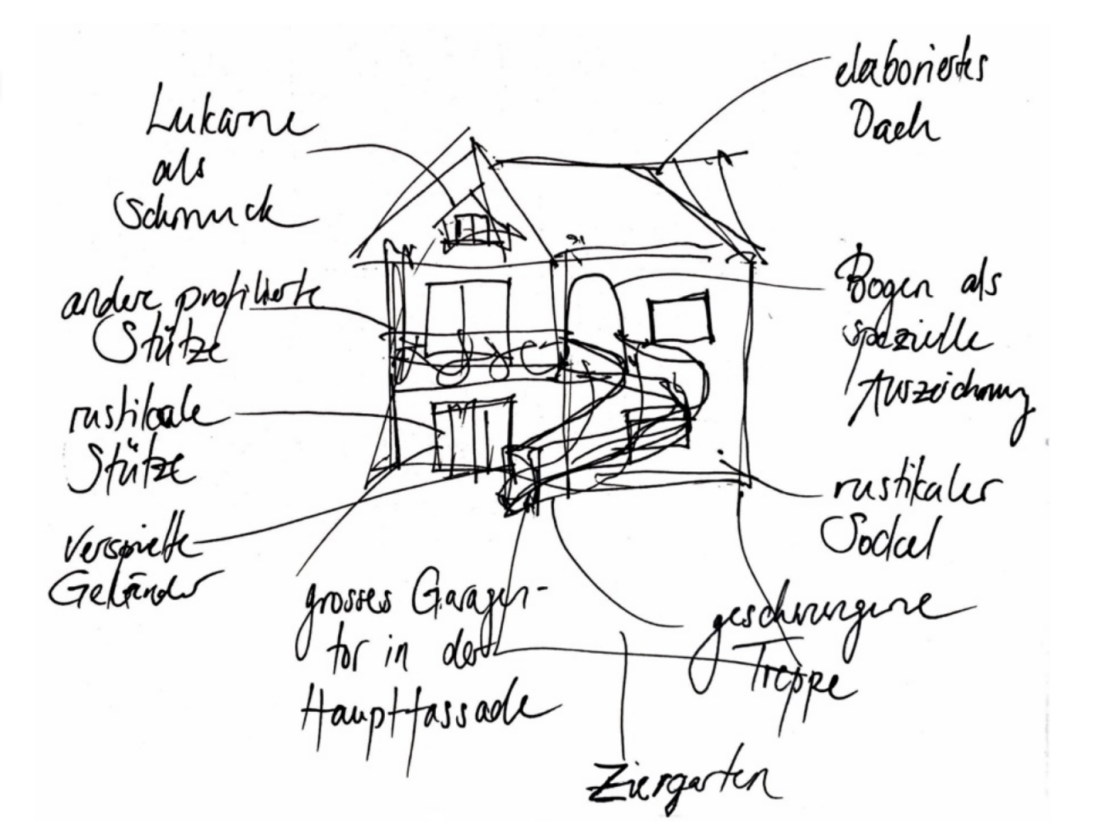

Valezim ist eines dieser Dörfer, das durch die Emigration fast leersteht und gleichzeitig durch die vielen Neubauten stark verändert wurde. Ihre Dimension, Lage und ihre Andersartigkeit, wurde in den 1980er stark kritisiert, als sie in grossen Mengen auftauchten. Gleichzeitig bringen die Neubauten kreative, befreite Elemente an die Hauptstrassen. Die Zersiedlung, die sie verursachen, können sie dank dem persönlichen, individuellen Ausdruck mildern.

Auch meine Eltern bauten mit ihrer Emigration ein grosses, alleinstehendes Haus abseits des Dorfkerns ihres Heimatdorfes Valezim im Zentrum Portugals. Dort fällt es mit seiner exzentrischen Freitreppe und seiner verspielten Dachlandschaft auf. Seit über vierzig Jahren bauen sie mit dem Geld, das sie in Zürich verdienen, an diesem Traumhaus. Während sie mit der Rückkehr hadern, da ihre drei Töchter inzwischen in der Schweiz verwurzelt sind, wartet das Haus auf seine vollwertige Nutzung. Gleichzeitig stehen ihre eigenen beiden Elternhäuser als traditionelle Steinhäuser im Dorfkern meist leer.

Auf diese Weise führen die Emigrant:innen und ihre Neubauten in der portugiesischen Heimat einerseits zu Leerstand und Zersiedlung, was sozial und städtebaulich schädlich ist. Andererseits entstehen aber auch architektonisch interessante und authentische Bauobjekte. Diese Ambivalenz möchte ich in der vorliegenden Arbeit untersuchen.

Die Bornplatzsynagoge. Verhandlungen architektonischen Erbes am Beispiel der Debatte einer Synagogenrekonstruktion in Hamburg

Lisa Henicz, 2024

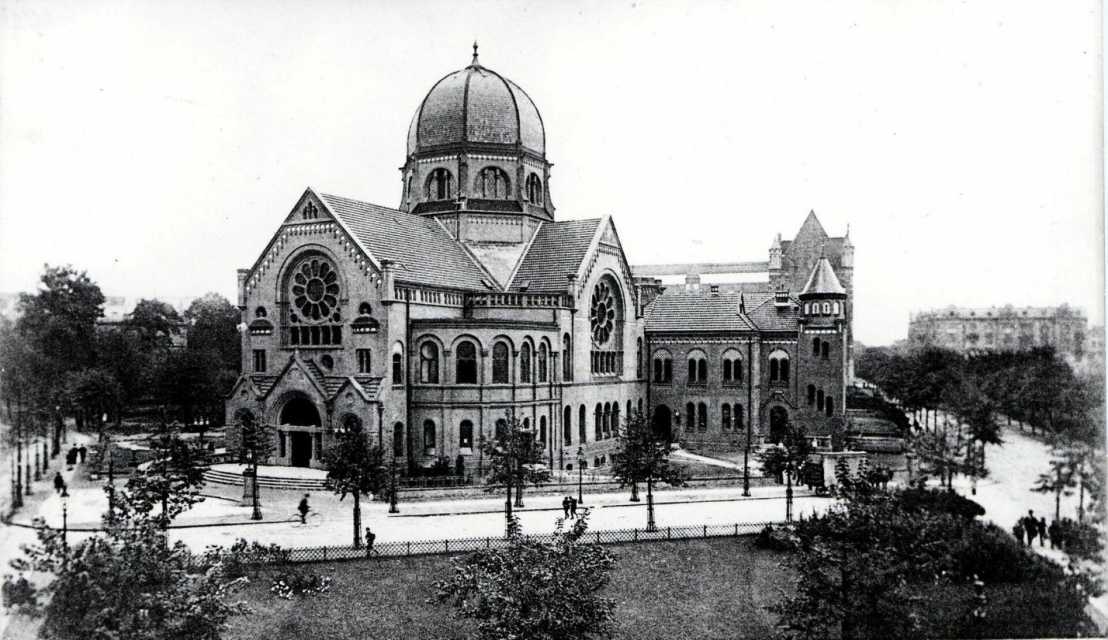

1906 wurde die erste freistehende Synagoge Norddeutschlands am Hamburger Bornplatz im Herzen des damals überwiegend jüdischen Grindelviertels eingeweiht. Als einmaliges Symbol der jüdischen Kultur in der Hansestadt war die Synagoge mit 1.200 Plätzen von großer Bedeutung für die Gemeinde. Nur 32 Jahre später, in der Reichspogromnacht, wurde sie geschändet und konnte nicht mehr für Gottesdienste genutzt werden. Der Kaufvertrag von 1902 legte fest, dass das Grundstück an die Stadt rückzuverkaufen sei, sollte die Gemeinde es nicht mehr für die ursprünglich vorgesehene Nutzung brauchen. Diese Klausel ermöglichte es der NS-Verwaltung 1939, die Synagoge abzureißen und die Deutsch-Israelitische Gemeinde zu enteignen. Auf einem Teil des Geländes wurde ein Hochbunker gebaut – der Rest wurde bis in die 1980er Jahre als Parkplatz genutzt. 1988 wurde ein Bodenmosaik von Margit Kahl verlegt. Es projiziert Grundriss und Gewölbelinien der zerstörten Synagoge auf das Pflaster und der Platz wurde nach dem letzten Rabbiner der Synagoge benannt: Joseph Carlebach.

Seit 2019 wird ein möglicher Wiederaufbau der Synagoge am Joseph-Carlebach-Platz öffentlich diskutiert. An der hitzigen Debatte beteiligen sich neben der Jüdischen Gemeinde in Hamburg auch Politiker*innen, Wissenschaftler*innen und Holocaust-Überlebende. Während sowohl die Stadt als auch der Bund bereits ihre (finanzielle) Unterstützung zugesagt haben, befürchten gegnerische Stimmen den Verlust eines wichtigen Erinnerungsortes.

Meine Masterarbeit untersucht und vergleicht die Argumentationsketten der verschiedenen Positionen. Nach einer umfassenden Darstellung der Geschichte der jüdischen Gemeinden in Hamburg, des Synagogenbaus und des Standorts konzentriert sich die Arbeit auf die Analyse der Diskussion. Gegliedert in die drei Hauptkontroversen der Debatte – Restitution, Rekonstruktion und den Erinnerungsort – betrachte ich wie gesellschaftliche Verantwortung und kollektives Trauma in der heutigen Stadt verhandelt werden.

Michael Alders "einfache Architektur" gelebt. Die Siedlung Vogelbach in Riehen, 1992-2024

Yeshi Wang, 2024

Die vorliegende Arbeit untersucht die sozialen, ökonomischen und ästhetischen Versprechen der «einfachen Architektur» anhand der Bauten des Basler Architekten Michael Alder, insbesondere der 1992 fertiggestellten Genossenschaftssiedlung Vogelbach in Riehen, Schweiz.

Angesichts der aktuellen Klimakrise und der sich verschärfenden sozialen Ungerechtigkeit wird die nach 1970 von westeuropäischen Architekten formulierte Idee der «einfachen Architektur» wieder aufgegriffen. Durch die Einfachheit erhoffte man sich damals eine Einsparung von Ressourcen und Kosten und eine Förderung der Nutzerbeteiligung. Gleichzeitig sollte eine Architektursprache etabliert werden, die sowohl sozialer Verantwortung als auch ästhetischem Anspruch gerecht werden konnte. Als Vorbild galt die „Architektur ohne Architekten“, darunter verstand man eine Einheit von gebautem Raum und Leben, die durch die optimale Nutzung begrenzter Ressourcen erreicht werden sollte. Diese Architekturposition erreichte nicht die breite Öffentlichkeit wie die spätere minimalistische Architektur in der Schweiz, die Einfachheit als ästhetisches und intellektuelles Kriterium nutzte und ihr soziales Potential vernachlässigte.

Der Basler Architekt Michael Alder (1940-2000) gehörte zu dieser Bewegung. Von Kindheit an mit der bäuerlichen Architektur und Lebensweise vertraut, verstand er sich als Baumeister denn als Architekt. Während seiner Lehrtätigkeit an der Ingenieurschule beider Basel unternahm er mit den Studenten Feldforschungen zur ruralen Architektur, um deren Umgang mit lokalen Gegebenheiten und Alltagsbedürfnissen sowie deren typologische Lösungen zu studieren. Mit diesen Erkenntnissen wollte er sich für eine einfache und humanistische Architektur einsetzen.

Die formale Verwandtschaft zwischen Alders Architektur und der ländlichen Bauten ist gut erkennbar. Doch inwiefern sind sie auch in ihrem Grundsatz vergleichbar? Ist seine Architektur auch unter Kosten- und Ressourceneinschränkungen einfach gebaut? Alder will durch Einfachheit den Nutzern ermöglichen, ihr Leben zum Ausdruck zu bringen. Wird seine Architektur diesem Anspruch gerecht? Fördert die Einfachheit mehr Aneignungsmöglichkeiten, oder ist sie eine aufgesetzte Ästhetik, hinter der sich die eigene künstlerische Vorstellung des Architekten verbirgt?

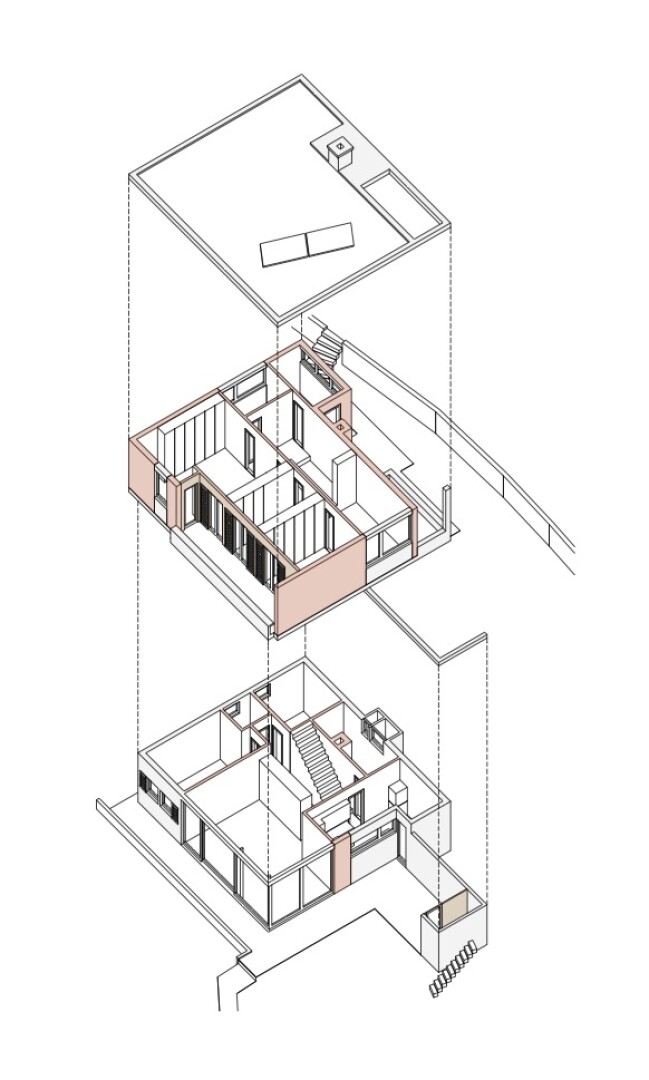

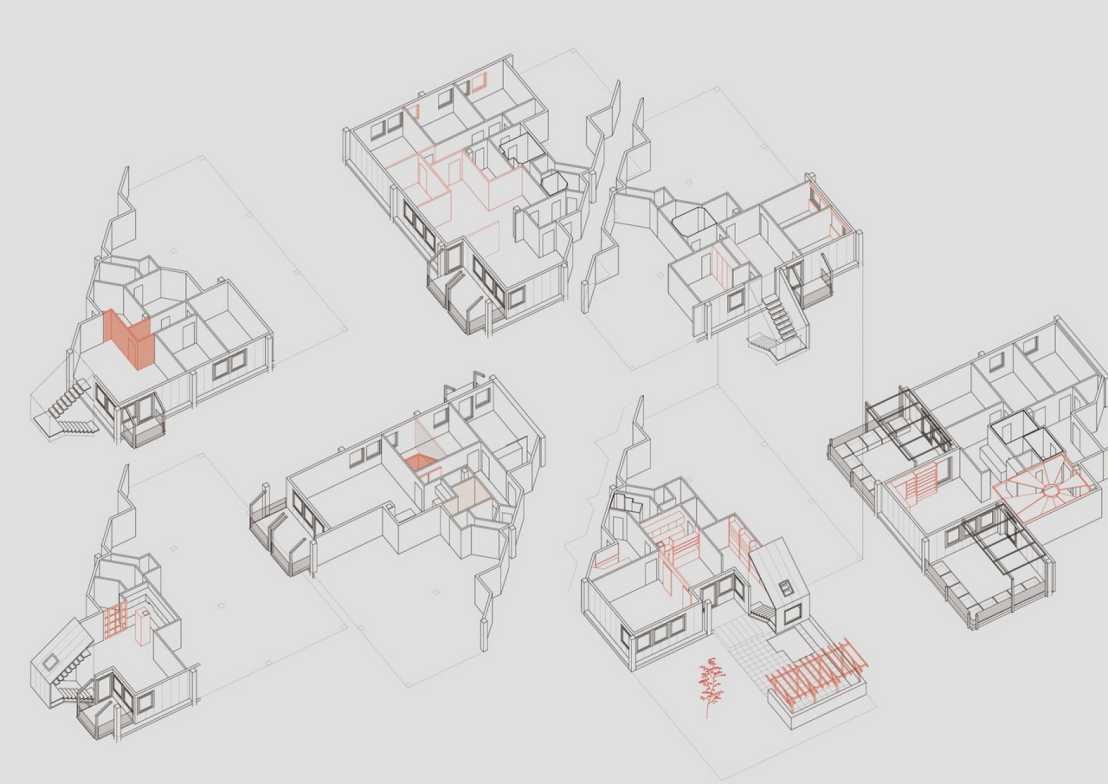

Im ersten Teil der Arbeit befasse ich mich mit der Wechselwirkung zwischen dem historischen Kontext, Alders Theoriebildung und Architekturpraxis. Im zweiten Teil untersuche ich die 38 Wohneinheiten umfassende, seit dreisig Jahren bewohnte Genossenschaftssiedlung Vogelbach in Riehen aus der Perspektive der Nutzer. Gestützt auf mehreren Aufenthalten vor Ort, Gespräche mit Bewohnenden, Archivmaterial und anhand eigener Zeichnungen analysiere ich, wie die Innen- und Aussenräume gelebt, angeeignet und verändert wurden und inwiefern die Einfachheit im Gebrauch von Bedeutung ist.

Die Studie zeigt die Vielschichtigkeit von Alders Verständnis von Einfachheit. Sie ist für ihn das Prinzip anpassungsfähiger Grundrisse und bedeutet einen ökonomischen Umgang mit Ressourcen. Gleichzeitig wird sie von ihm als Ästhetik festgehalten. Seine Behauptung, durch Einfachheit Aneignung zu provozieren, wird oft von ihm selbst widersprochen, weil er seine Architektur nicht dem Nutzer überlassen will. Schliesslich erweist sich seine Hoffnung, sozialen Anspruch allein durch formale architektonische Massnahmen zu erlangen, als unzureichend. Ob Aneignung oder Gemeinschaftsbildung tatsächlich stattfinden, hängt von vielen Faktoren ab. Die Einfachheit könnte jedoch eine gute Voraussetzung für die Nutzer bieten, damit zu beginnen.

The Privatisation of the Gorbals. A Scottish Housing Association’s Path to Inner City Regeneration

Franziska Matt, 2024

The neighbourhood of Gorbals, Glasgow, has undergone significant changes in its urban morphology, architecture, demographics, and property ownership during the past two centuries. Three large-scale clearances have seen the area transition from densely populated 19th century stone tenement blocks to modernist high-rise estates and most recently, to post-modernist open tenement blocks accompanied by terraced housing. The initial clearances aimed at addressing overcrowding and deprivation by forcibly relocating a substantial portion of the local population, reducing it by up to 90% over sixty years. In contrast, the latest urban regeneration effort seeks to restore Gorbals by privatizing two-thirds of the new urban developments, Crown Street and Laurieston Living. This involves rehousing the few remaining existing residents within the area and reverting to architecture and urban forms inspired by tradition. This thesis explores the pivotal role played by the community-based charity New Gorbals Housing Association, responsible for social housing development and maintenance in Gorbals since 1989. By shifting the responsibility for social housing provision and transferring social housing stocks from local municipalities as well as constraining funding options, central government has effectively circumvented Glasgow City Council. This has put New Gorbals Housing Association into a pivotal role in the privatisation and development of Gorbals through public-private partnerships. The prevailing narrative of social and economic deprivation surrounding Gorbals has contributed to the acceptance of privatization.

2023

Kunst, Architektur und Institution. Das Mit- und Nebeneinander von Kunst, Architektur und Institution am Beispiel des Deutschen Pavillons der Biennale in Venedig

Kristin Sasama, 2023

Die Biennale in Venedig bietet mit ihrer Geschichte als Institution eine gute Möglichkeit, die Schnittstelle zwischen Architektur und Kunst zu untersuchen. Am Beispiel des Deutschen Pavillons in den Giardini und ausgewählter künstlerischer oder architektonischer Beiträge werden die Abhängigkeiten und Bedingungen von Geschichte, Architektur, Kunst und Institution beleuchtet.

Die Arbeit gibt Einblick in die Geschichte und Hintergründe der Biennale-Kultur, erläutert die Entwicklung der Biennale in Venedig von einer internationalen Verkaufsausstellung zu einer internationalen Institution und zeigt die Zusammenhänge zwischen gebauter, institutionalisierter Architektur und künstlerischem Eingriff am Beispiel des Deutschen Pavillons in Venedig auf.

Einblicke in die historische Entstehungsgeschichte des Deutschen Pavillons dienen als Grundlage, die Umstände und Mechanismen zu verstehen, mit welchem Ziel sich KünstlerInnen oder ArchitektInnen wie Maria Eichhorn, Hans Haacke, Alex Lehnerer oder Savvas Ciriacidis die Architektur des nationalen Pavillons aneignen, um ihren künstlerischen Ideen Ausdruck zu verleihen.

Bezüge zum Kunstschaffen von Gordon Matta-Clark helfen, die Bedeutung von in Architektur implementierter Kunst zu begreifen.

Die Biennale in Venedig schafft es als Institution mit fast einhundertdreissigjähriger Geschichte einen Raum aufzuspannen, der durch künstlerische oder architektonische Interventionen hinterfragt, inspiriert und über die Auseinandersetzung mit der Geschichte Neues schafft.

Die vergessene Partnerschaft. Über die gemeinsame Lehr- und Bürotätigkeit von Adolf Rading und Hans Scharoun, 1926-1933

Benedict Wahlbrink, 2023

Durch ihre gemeinsame Lehrtätigkeit an der Staatlichen Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau lernten sich die Architekten Adolf Rading und Hans Scharoun kennen und gründeten im Jahr 1926 eine Bürogemeinschaft in Berlin. In den folgenden sieben Jahren erarbeiteten sie sowohl eigenständige Projekte als auch solche, die in Kooperation entstanden sind.

Bislang bleibt jedoch ungeklärt, in welchem Maße Adolf Rading an den Projekten beteiligt war, die heute oft nur seinem damaligen Büropartner zugeschrieben werden. Hans Scharoun erlangte insbesondere durch sein Spätwerk mit Projekten wie dem Konzerthaus des Berliner Philharmonischen Orchesters (1957–1963) große Anerkennung. Im Gegensatz dazu verließ Adolf Rading Deutschland im Jahr 1933, um zunächst nach Frankreich und anschließend nach Palästina zu emigrieren, wo er mehrere Jahre als Stadtbaudirektor von Haifa tätig war. Die verschiedenen Lebensverläufe der beiden Architekten führten dazu, dass die gemeinsame Lehr- und Bürotätigkeit zunehmend in Vergessenheit geriet.

Vor diesem Hintergrund widmet sich die vorliegende Arbeit der Frage, inwieweit sich individuelle Beiträge innerhalb des Entwicklungsprozesses von einer kollektiven Zusammenarbeit unterscheiden lassen können und welchen Einfluss womöglich Adolf Rading auf Projekte innerhalb der Bürogemeinschaft ausübte. In der Spannung zwischen Erfolg und Misserfolg verdeutlicht diese Geschichte, dass sowohl individuelle Kreativität als auch gemeinschaftliches Arbeiten wesentliche Elemente des architektonischen Schaffens sind.

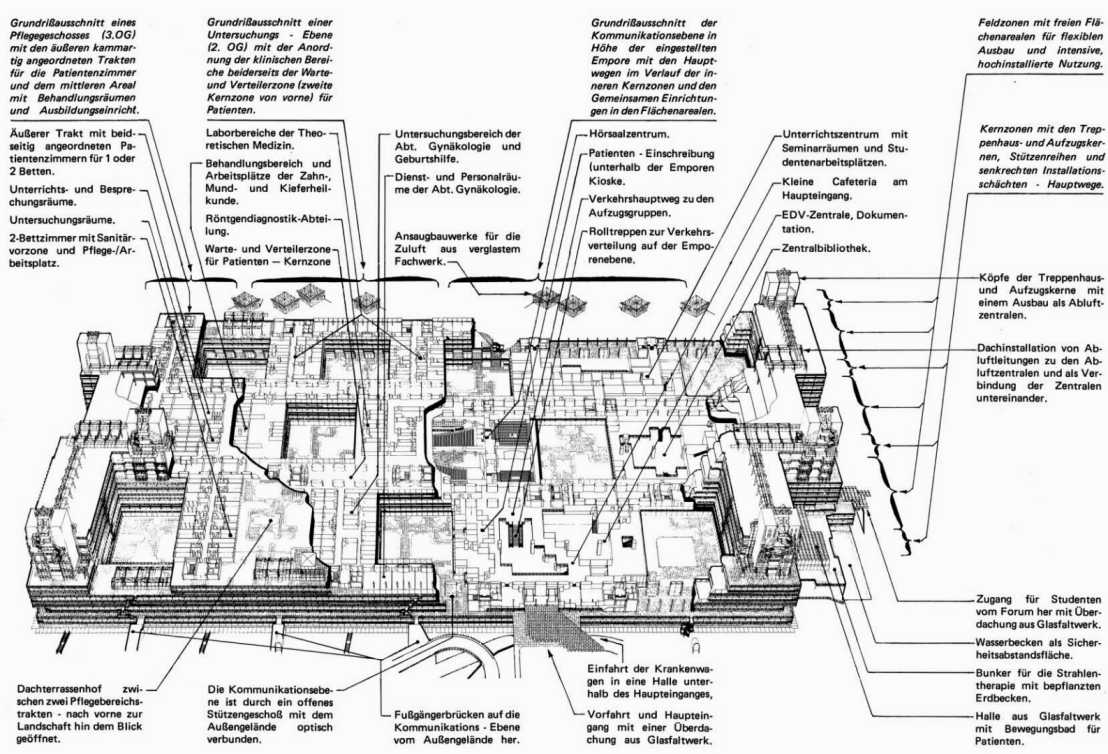

Zwischen Röntgen- und Computerarchitektur. Zur Entstehungsgeschichte der «Medizinischen Fakultät und Uniklinik der RWTH Aachen» als technisches Objekt zwischen 1960 und 1980

Gina Rauschtenberger

Sowohl Forschungsgebäude als auch Kliniken sind aufgrund der weltweiten Pandemie wichtiger geworden und in den Fokus des Architekturdiskurses geraten. In diesem Zusammenhang leistet die Forschungsarbeit einen Beitrag zur kritischen Reflektion von Forschungs- und Krankenhausarchitektur in Deutschland wobei sie dem Forschungsfeld «Architektur als Medium» zugeordnet werden kann.

Im Zentrum der Arbeit steht weniger der Bau im Sinne eines ‚fertigen‘ Architekturobjekts im Kontext des Megastrukturalismus, als vielmehr die Analyse der politischen Umstände und ideengeschichtlichen Vorstellungen, die für seine Konzeption, Programmierung und Realisierung eine Rolle spielten. In einem spezifischen historischen Kontext werden die Merkmale einer Entwurfskultur untersucht und die damit einhergehenden sprachlichen und darstellerischen Konventionen analysiert. Einerseits wird aufgezeigt, wie aus dem komplexen Geflecht technokratischer Planung die Architektur als ein Medium zum Funktionieren antizipierter Leistungen der Institution genutzt wird. Andererseits wird herausgestellt, wie durch ebendiese Planung der herkömmliche Architekturbegriff aufgelöst oder gar erweitert wird. Zudem werden anhand dieses Fallbeispiels Fragen aufgeworfen, die den Zusammenhang von gesellschaftlichem, technischem und wissenschaftlichem Fortschritt im Spitalbau in Deutschland in einer gewissen Schärfe zu analysieren erlauben.

Um die Entstehungsgeschichte des Klinikums zu untersuchen, ist die Arbeit in vier Hauptkapitel unterteilt, welche folgende Aspekte behandeln: 1. Institutionsgeschichte und Gründung von Fakultät und Klinik in Aachen; 2. Grundstück, Bauherrschaft, Auftrag und Finanzierung des Baus; 3. Raumstruktur, architektonisches Konzept und grundlegende entwerferische Fragen; 4. Organisation und Repräsentation, Innenraumstruktur und Materialisierung. Zur Untersuchung des Themenkomplexes wird auf eine Fülle von archivgeschützten Primärquellen zurückgegriffen.

Aufbauend auf der architekturtheoretischen Einordnung des Gebäudes «zwischen Röntgen- und Computerarchitektur» (eine Verschränkung der 'x-ray architecture' [2019] von Beatriz Colomina mit dem 'organisational complex' [2005] von Reinhold Martin) wird es methodologisch als ein «technisches Objekt» betrachtet, um die Rolle, die die Architektur spezifisch bei diesem Projekt einnahm, näher definieren zu können. Gilbert Simondon zeigt in 'Die Existenzweise technischer Objekte' (1958) eine Methode auf, um die Art und Weise, wie technische Objekte existieren, zu erfassen. Diese bestehe darin, Diagramme und Funktionsschemata als grundsätzliche Disposition eines technischen Objektes zu studieren.

Diese Methode wird im Rahmen der Forschungsarbeit aufgegriffen. Ausgangspunkt jedes Hauptkapitels ist ein Diagramm als Primärquelle, an dem sich die Problematik des Kapitels aufspannen und die darin ausgearbeitete These formulieren lässt.

Diese Diagramme reichen von Organigrammen der Institution, Flussdiagrammen der Betriebsorganisation hin zu Strukturschemen der Konstruktion. Allen Darstellungen ist jedoch gemein, dass sie die tradierte Architekturdarstellung hinterfragen und konzeptionell erweitern. So wird der Blick vom Objekt weg auf den Prozess gelegt. Unter Einbezug von Ansätzen aus der Technik-, Wissenschafts- und Mediengeschichte, wird herausgestellt, dass das ortsunabhängige 'technische Objekt Uniklinikum' die Kapazität entwickeln sollte, Werte wie Schnelligkeit, Anpassbarkeit und Flexibilität zu reproduzieren. Diese Werte wurden durch mathematisch berechnete Methoden anhand von Organigrammen, Diagrammen und Axonometrien angelegt und eingeprägt.

Uterus-Architekturen – Ein Organ evoziert Bauten

Justina Mangels, 2023

Menstruationshäuser sind bis heute weltweit an dezentralen, traditionsbewussten Orten auffindbar. Frauen gelten während ihrer Menstruation als unrein und unheilstiftend und damit als Quelle unheilvoller Ereignisse, die durch eine Isolation abgewandt werden.

Meine Abhandlung analysiert die Architektur eines Menstruationshauses, genannt Bashali, der indigenen Kalasha im Hindukusch Pakistans, das von einer griechischen Nichtregierungsorganisation gebaut wurde. Die Architektur wird durch das indigene Tabu aus Furcht evoziert. Die Analyse ergründet, inwiefern das westliche, schambehaftete Menstruationstabu aus Anstand Einfluss auf die Gestaltung nimmt.

Tabus schützen vor Entmachtung, dienen dem Erhalt des vorherrschenden Systems und fungieren wie ein Korsett, das eine Gesellschaft zusammenhält, sichert und zeitgleich die tabuisierten Personen einschränkt. Daher geht es in einem weiteren Betrachtungsrahmen um die Darstellungen von Machtausübung auf den Uterus aus einer existenziellen, gesellschaftlichen Notwendigkeit heraus: dem Selbsterhalt. Hierzu werden gesellschaftshistorische Momente erfasst, die mit der Entstehung der Architekturen in Korrelation stehen.

„Uterus-Architekturen“ als ein von mir erfundenes Leitwort, dient dabei die Architekturen zu definieren und zu begrenzen, indem diese einer temporären Nutzbarkeit zwischen Menarche und Menopause unterliegen und somit eine direkte Verbindung zum fruchtbaren weiblichen Körper aufweisen.

Die Betrachtung ist Teil der Geschlechterforschung und bildet eine neue Perspektive

über die gesellschaftliche Einflussnahme auf den reproduktiven weiblichen Körper in Verbindung zur Architektur. Eine architekturtheoretische Auseinandersetzung zur speziellen Gebäudetypologie der Menstruationshäuser ist bisher unzulänglich erfolgt.

Ein modernes Einfamilienhaus in Sempach. Sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Wandel im gebauten Umfeld am Beispiel des Eigenheims der Familie S.

Nadia Muff, 2023

Diese Arbeit untersucht die unterschiedlichen Komponenten, welche den Bau des Einfamilienhauses S. in der Räbhalde in Sempach in seiner Entstehung beeinflusst haben. Das ab 1949 entstandene Wohnquartier Räbhalde in Sempach ist das Ergebnis einer, mit dem Bau der Autobahn in Verbindung stehenden, überdurchschnittlichen Bevölkerungszunahme. Heute lastet ein hoher Druck auf dem Quartier, die bestehenden baulichen Strukturen zu verdichten.

Die zentralen Fragen lauten, welche treibenden sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen der Typologie Einfamilienhaus zu ihrer Popularität verhalfen, welche Rolle sie im Einfamilienhaus von heute spielen und welchen Einfluss sie auf die gebaute Umwelt haben. Die Arbeit analysiert die Planungsgeschichte von Sempach von den 1930er Jahren bis in die Gegenwart und erarbeitet den architekturhistorischen und stadtplanerischen Kontext. Eine ethnographische Untersuchung des Einfamilienhauses S. in der Räbhalde in Sempach ermöglicht, einen Einblick in den Entwurfs- und Planungsprozess, den Bauprozess und die Wohnerfahrung des Ehepaars S. und ihren heute erwachsenen Töchter H.M. und B.E. zu gewinnen. Dabei stellt sich heraus, dass der Bau im Stil der Nachkriegsmoderne mit seinem flachen Dach, den unverputzten Fassaden aus Sichtbackstein und Sichtbeton und dem vollflächig verglasten Wohnzimmer nicht nur in seiner Erscheinung, sondern auch seinem Raumprogramm 1963 eine aussergewöhnliche Erscheinung im Ort darstellte und von der umliegenden Nachbarschaft entsprechend kritisch aufgenommen wurde.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen dieser Arbeit zählt, dass die Beliebtheit der Typologie Einfamilienhaus sich in der Schweiz trotz eines tief greifenden Wandels kaum verändert hat. Es ist mehr als nur ein Gefäss zum Wohnen: Es ist ein Ort voller persönlicher Erinnerungen und ein Heim für die Familie. Damit die mit dem Einfamilienhaus verbundene hohe Lebensqualität, die sozialräumlichen Strukturen und die wertvollen Grünräume in Zukunft erhalten bleiben, ist eine sorgfältige Verdichtung notwendig. Obwohl sich die Stadt Sempach aktiv um eine qualitativ hochwertige städtebauliche und architektonische Entwicklung der Gemeinde einsetzt, fehlt für die Entwicklung der Einfamilienhausgebiete aber trotz hohem Engagement eine klare Strategie.

Sanatorium Wehrawald – Zeitphasen einer Symbolarchitektur und die Entstehung ihrer Leerstelle

Sarah Hummel-Smit, 2023

Erbaut vom Schweizer Architekten Jacques Gros im Jahr 1901 beeinflusst das Sanatorium Wehrawald die Entwicklung von Todtmoos im südlichen Hochschwarzwald. Ende der 1970er Jahre brechen neue Besitzer den Symbolbau der Architektur um 1900 ab. Auf der Brache entsteht ein Sportplatz. Die Erinnerung an einen mondänen Ort verbleibt im kollektiven Gedächtnis als Leerstelle. Der Sportplatz wird im Jahr 2006 neu überbaut. An Todtmoos als einstige Luftkurdestination erinnern heute obsolete Hotelbauten und antiquarische Postkarten.

Zeitungsberichte, Postkarten und Bauakten dokumentieren die Geschichte des Sanatoriums zwischen 1899 und 1979 inmitten von politischem und gesellschaftlichem Wandel. Eine Retrospektive aus Primärquellen, geteilt durch einen Wendepunkt 1926, beschreibt zwei Zeitphasen. Der Fokus zur Sammlung von Hinweisen über das Vergangene richtet sich auf die Frage nach den Ursachen des Verschwindens des Sanatoriums: Wer hat wann und warum die Entscheidung zum Rückbau des einst weltberühmten Sanatorium Wehrawald getroffen? Welche Institutionen, Instrumente oder politischen Ereignisse nahmen Einfluss auf diese Vorgänge? Wie wurde das Sanatorium zur Zeit des Rückbaus bewertet?

Es zeigt sich, dass die Geschichte des Sanatoriums in Wehrawald und dessen Rückbau nur im Wechselverhältnis von Paradigmen-, System- und Besitzerwechsel sowie der gesamten Umbauhistorie des Gebäudes verstanden werden kann.

Zentrum Regensdorf. Kapazität einer klassisch modernen Konzeption der Nachkriegsarchitektur

Thomas Birchmeier, 2023

«Eine Stadt von morgen» war in den 1960er Jahren die Vision der kommunalen Behördenvertreter und der privaten Projektentwickler der Ernst Göhner AG für die Planung eines neuen Stadtzentrums in Regensdorf, welches neben Wohn- und öffentlichen Nutzungen auch ein Einkaufszentrum und eine Hotelanlage aufweisen sollte. In der Zeit des Wirtschafts- und Baubooms und einer damals prognostizierten vierfachen Zunahme der Einwohner*innenzahl sollte nahe dem alten Dorfkern, dank grosszügiger Bereitstellung von Landreserven der Gemeinde, das sowohl bäuerlich als auch industriell geprägte Dorf zur Zentrumsstadt des Furttals verschmelzen.

Der heutige Eindruck des Zentrumsareals, im Besonderen des Zentrumsplatzes, zeugt aber eher von Stillstand, als dass eine Entwicklung zum städtischen Nukleus stattgefunden hätte. Es fehlt die intendierte urbane Atmosphäre vor allem im Aussenraum. Seit der Eröffnung des Zentrums Regensdorf 1973 steht die Entwicklung der privat-kommerziellen Nutzung des Einkaufszentrums im krassen Gegensatz zur Entwicklung der öffentlich-kommunalen Nutzung des Zentrumsplatzes. Doch ist beim Augenschein das Potenzial, welches dieser städtebaulichen Anlage innewohnt, spürbar. Dieses Potenzial anhand des Begriffs der «Kapazität», welcher von Christian Norberg-Schulz bereits in den 1960er Jahren für die Architektur neu geprägt wurde, aufzuzeigen, ist ein wesentlicher Aspekt dieser Arbeit.

Die klassisch moderne Konzeption der Nachkriegszeit, wie sie auch beim Zentrum Regensdorf zur Anwendung kam, wird oft für gescheitert erklärt und entsprechend verschmäht. Sie eignet sich jedoch, so die These dieser Arbeit, mit ihrer offenen Funktionalität, ihrer strukturellen Flexibilität und ihrer räumlichen Grosszügigkeit als Rahmenwerk für die städtebauliche und architektonische Weiterentwicklung und kann vielfältige Eigenschaften und Aufgaben auch in Zukunft in sich aufnehmen. Sie besitzt die «Kapazität» dazu.

2022

Von vorläufigen Pollern und dauerhaften Reinigungsklassen. Privatisierungs- und Militarisierungsprozesse im öffentlichen Raum am Beispiel des Breitscheidplatzes in Berlin

Anna Derriks, 2022

Am Beispiel des Breitscheidplatzes in Berlin wird gezeigt, wie Veränderungsprozesse im öffentlichen Raum vonstatten gehen. Seit dem Terroranschlag auf den dortigen Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 werden die Platzkanten durch temporäre Barrieren gesichert. Gleichzeitig werden die Platzoberflächen seit 2013 durch eine private Initiative verstärkt gereinigt. Anhand dieser als temporäre Massnahmen eingeführten Reinigungs- und Sicherungsprojekte werden rechtliche, materielle und ästhetische Aspekte der Vorläufigkeit für Veränderungsprozesse des öffentlichen Raums gezeigt. Es treten Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede bei Privatisierung und Militarisierung des öffentlichen Raums zu Tage.

Der Einfluss nicht-menschlicher Akteure darf dabei nicht unterschätzt werden. Durch ihre Präsenz verändern Barrieren und Oberflächen den öffentlichen Raum, weil sie die Wahrnehmung desselben verändern. Sowohl im Fall der Sicherung als auch im Fall der Reinigung gab es bereits vier Monate nach Massnahmenbeginn eine Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen, die permanente Veränderungen möglich machten. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, über Vorgaben nachzudenken, die temporäre Massnahmen zeitlich begrenzen, um eine Verselbstständigung dieser zu verhindern.

![Vergrösserte Ansicht: Friedrich Hessemer, «Chor einer gotischen Kirche mit Taufstein». [Aquarell auf Vergépapier]. [Datum unbek.] Frankfurt a.M. Städelsches Kunstinstitut, Graphische Sammlung, Inv.-Nr. 4838](/programme/mas-gta/forschung/abschlussarbeiten/_jcr_content/par/accordion/accordionitem_1873384336/par/textimage/image.imageformat.text50percent.1147385198.jpg)

Im Ornament die Welt. Das Ägyptenbild von Friedrich Hessemer (1800-1860)

Dominik Müller, 2022

Die Rivalität von England und Frankreich bestimmte die Expansion von Forschungsreisen und geographische Bezüge von Ursprungstheorien. Im Übergang zum 19. Jahrhundert wurde die Erforschung von Ägyptens Architektur militärisch forciert und die grossmasstäbliche Description de l’Egypte wurde zum Muster vielzähliger Expeditionen. Ausgestattet mit dem Forschungsauftrag zur Suche gotischer Urformen gelangte der Architekt Friedrich Hessemer 1829 von Italien nach Ägypten. Sein Interesse galt jedoch den flächigen Ornamenten. Ausserhalb von Zeit und Raum fand Hessemer bedeutungsvolle Analogien – zwischen dem ägyptischen Altertum, dem italienischen Mittelalter und der Baukunst seiner Gegenwart. Als Gegenposition zur deutschen Stildebatte skizzierte sein Tafelwerk Arabische und Alt-Italienische Bau-Verzierungen (1836) ein Modell der Verhandlung von universellen und spezifischen Bauformen, sowie einer zeitgemässen Verbindung von Architektur und Gesellschaft.

Dabei untersucht diese Masterarbeit das Ägyptenbild von Hessemers Zeichnungen und Schriften und stellt diesem die Bedingungen von imperialer Wissensproduktion und orientalistischer Projektion gegenüber. Als wandelnde Zwischenposition, eröffnete Hessemer einen wertschätzenden Möglichkeitsraum für die Integration aussereuropäischer Bauformen und fixierte ebenso Ägypten in der tiefen Vergangenheit einer antiken Zivilisation ohne Gegenwart. Dennoch, abseits der zentralen Diskurse seiner Zeit, formulierte Hessemer die Kritik an westeuropäischer Modernisierung und der Plünderung von Kulturerbe. Eine Kritik, die heute, in den komplexen Debatten um die Restitution von Artefakten aus kolonialen Zusammenhängen, wiederkehrt.

Mehr als Gemeinschaft. Öffentliche Nutzungen in gemeinnützigen Wohnsiedlungen in der Stadt Zürich im 20. und 21. Jahrhundert

Denise Janes, 2022

In gemeinnützigen Wohnsiedlungen in der Stadt Zürich wurden seit Beginn der Wohnbauförderung neben Wohnungen auch Räume erstellt, die nicht nur den eigenen Bewohner:innen dienen, sondern einem breiteren Publikum oder sogar der Allgemeinheit zugänglich sind. Diese „öffentliche Nutzungen“ leisten einen wichtigen Beitrag an das städtische Leben, indem sie die Siedlungen und ihre Bewohnerschaft mit der Nachbarschaft und der Stadt verbinden. Ihre Wichtigkeit für das städtische Leben macht diese öffentlichen Nutzungen besonders interessant, da sie zu mehr als Gemeinschaft führen.

Gemeinnützige Räume für öffentliche Nutzungen wurden bislang selten siedlungs- und zeitübergreifend betrachtet. In dieser Arbeit werden anhand zahlreicher Beispiele unterschiedliche Dimensionen der gemeinnützigen öffentlichen Nutzungen in der Geschichte Zürichs aufgezeigt. Der Blick geht dabei weit über gewerbliche Erdgeschossnutzungen hinaus. Die Nutzungsvielfalt der Erdgeschosse wird in ihrer Breite erfasst und auch die Freiräume der Wohnsiedlungen werden betrachtet. Dabei wird beleuchtet, wie sich gesellschaftliche und regulatorische Aspekte räumlich manifestieren.

Die Gründe, um Räume für Arbeiten, Bildung, Kulturproduktion und Freizeit in Wohnsiedlungen zu integrieren und ihnen Raum zuzusprechen, waren vielfältig. Wiederkehrende Themen waren die Versorgungslage im Umfeld und die intrinsische Motivation der Akteur:innen, einen Beitrag an das Quartier über die eigene Gemeinschaft hinaus leisten zu wollen. In jüngster Zeit wurden zunehmend stärker durchmischte Wohnsiedlungen realisiert. „Alternative“ Gruppen und die Stadt Zürich als Bauherrin beeinflussten diese Zunahme massgeblich.

Mit dieser Arbeit wird ein Beitrag an die Forschung zu diversen, nicht gewinnorientierten Stadtstrukturen geleistet. Denn eine grössere Diversität und Divergenz in den Erdgeschosszonen zu erlangen, ist eines der Kernprobleme der aktuellen Stadtentwicklungspolitik.

Konstruktion des Alltäglichen. Wohnen in der östlichen Peripherie Roms

Olga Rausch, 2022

Diese Arbeit untersucht die gelebten Räume des Stadterweiterungsgebiets Roma Tiburtino in der östlichen Peripherie Roms. Das zwischen 1950 bis 1973 entstandene Quartier ist ein Zeugnis der Architekturproduktion und Stadtentwicklung der Boomjahre in Italien. In dieser Zeitspanne erfuhr die Stadt Rom ihre grösste Expansion ausserhalb der aurelianischen Mauer. Die entstandenen Wohnquartiere sind oft schmucklos, dicht und funktional und stehen selten im Fokus des Architekturdiskurses, weder zu ihrer Entstehungszeit noch heute. Jedoch bilden genau diese Stadtquartiere den Lebensmittelpunkt und Alltagsraum für die meisten Bewohner*innen der Stadt.

Die zentrale Frage der Arbeit lautet, wie in einem dichten baulichen Kontext, wie dem des Quartiers Tiburtino, eine städtische Gemeinschaft entstehen kann, die über die private Einheit des Haushalts hinausgeht – und welche sozialräumlichen und stadtökonomischen Bedingungen diese möglich machen. Die Arbeit analysiert die Planungsgeschichte von Roma Tiburtino von den 1930er Jahren bis in die Gegenwart und setzt diese in einen architekturhistorischen, stadtplanerischen, politischen und ökonomischen Kontext. Durch die ethnographische Recherche vor Ort wird es möglich den Gebrauch der urbanen Räume durch die Wohnerfahrungen langjähriger Quartierbewohner*innen zu verstehen und ihre Veränderung unter dem Einfluss von Privatisierungsprozessen einzuordnen. Dabei wird deutlich, dass die Existenz öffentlicher Räume in der Peripherie von informellen Beziehungen zwischen privaten Investor*innen, Bewohner*innen und der öffentlichen Stadtplanung bestimmt sind, deren unterschiedliche und teilweise konträren Interessen laufend neu verhandelt werden.

Zu der wichtigsten Erkenntnis dieser Arbeit gehört, dass gerade in der Peripherie urbane Räume, an denen man sich auch ohne zu konsumieren aufhalten kann, eine wesentliche Erweiterung des Wohnens darstellen und für die Entstehung städtischer Gemeinschaft unverzichtbar sind.

Zürichs Glaspalast. Ein Warenhaus führt ins neue Jahrhundert

Lale Lea Geyer, 2022

In unmittelbarer Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs und der Bahnhofstrasse befindet sich seit Ende des 19. Jahrhunderts der Hauptsitz der Schweizer Warenhauskette Jelmoli. Der Gebäudekomplex wurde mehrfach erweitert und ist ein Zeitzeugnis der Kaufhausarchitektur der Epochen des 20. Jahrhunderts. Unter der inzwischen modernisierten Fassade des ersten Gebäudes der heutigen Blockrandbebauung an der Sihlstrasse Ecke Seidengasse versteckt sich der sogenannte Glaspalast. Die Stahl-Glas-Konstruktion von 1899 des heute als «das erste Warenhaus» betitelten Bauwerks stellt ein noch kaum erforschtes Stück Zürcher Architekturgeschichte dar.

Diese Masterarbeit geht der Frage nach, welche typologischen und konstruktiven Neuerungen des Bauwerks ihm den Titel des ersten Zürcher Warenhauses verliehen. Dabei werden die Voraussetzungen für seinen Erfolg in Zusammenhang mit der neu angelegten Bahnhofstrasse und möglichen internationalen Vorbildern untersucht. Ebenso Gegenstand der Betrachtung ist die Unternehmerfamilie Jelmoli und das Werk der Architekten Stadler und Usteri, deren Entwurf des Glaspalastes aus ihrem übrigen Werk entschieden heraussticht.

Gartenstadt als Dogma. Wie der Begriff die Transformation von Schwamendingen beeinflusst

Ania Tschenett, 2022

Mehr als die Hälfte aller neu gebauten Wohnungen in der Stadt Zürich werden heute nach Abbruch bestehender Bausubstanz erstellt. Schwamendingen gehört zu den Stadtquartieren mit der höchsten Abbruchquote. Der Begriff „Gartenstadt“ ist dabei im Transformationsprozess allgegenwärtig und weist eine Inkonsistenz in der Verwendung auf. Er steht zum einen als Narrativ für das historische Erbe des Architekten und Stadtbaumeisters Albert H. Steiner, welches bewahrt, aber gleichzeitig durch die betriebene Abbruchpolitik zerstört wird. Zum anderen wird der Begriff Gartenstadt zum positiv besetzten Qualitätslabel der Ersatzneubauten. Aus diesem Paradoxon haben sich zwei Fragestellungen ergeben. Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Steiner beim städtebaulichen Entwurf von Schwamendingen, eine Gartenstadt verwirklichen wollte. In der zweiten Analyse wurde untersucht, ob der Begriff "Gartenstadt" zur Legitimation des Abbruchs beiträgt. Die deskriptive Analyse anhand von Primärquellen hat ergeben, dass Steiner durchaus Verfechter des Gartenstadtmodells war, jedoch Schwamendingen nie als solches entwerfen wollte. Weiter hat die Untersuchung ergeben, dass der Begriff heute nicht mehr als städtebauliche Theorie gesehen wird, sondern lediglich zur Beschreibung eines Bildes dient. Er wird dazu verwendet, das historische Bild wie auch das künftige Bild zu verkörpern und bildet ein Bindeglied zwischen Bestand und Neu. Daraus lässt sich ableiten, dass der Begriff die Tragweite des Abbruchs tendenziell verharmlost.

'Sambt Einer Gantzen Gemein Buwen'. Die Produktion von Öffentlichkeit im ruralen Raum durch die Institution Kirche am Beispiel der Ekklesia von Oberwil im Simmental

Alexia Zeller, 2022

Die vorliegende MAS-Thesis untersucht anhand des Beispiels der Kirche Oberwil im Simmental, wie die Institution Kirche im Sinne einer spezifisch reformierten Bautheorie im ruralen Raum Öffentlichkeit produziert hat und wie sie dies weiterhin tun kann. Sie durchleuchtet dafür den für diese Arbeit zentralen Begriff «Ekklesia» und dessen Geschichte von der Antike bis zur Zeit der Reformation. Weiter erschliesst sie durch erstmalige Transkription und Übersetzung ausgewählter Passagen die bisher nahezu unerforschte nachreformatorische Schrift De Templis von Rudolf Hospinian von 1587 und unterstreicht dies mit Heinrich Bullingers Zweitem Helvetischen Bekenntnis von 1566. Parallel dazu spannt die vorliegende Thesis die Geschichte der Streusiedlung und der Kirche Oberwil im Simmental anhand von Archivalien und in der Kirche vorhandenen Artefakten auf. Die Inschrift «Sambt Einer Gantzen Gemein Buwen zu Ehren Gott Und Seinnem | Huß Harin» auf der Balustrade der Portlaube (Empore) von 1675 dient dazu, exemplarisch aufzuzeigen, wie gerade das Bauen in reformierten Kirchgemeinden – den Vorläuferinnen der politischen Gemeinden in der Schweiz – als gemeinsame öffentliche Aufgabe schlechthin verstanden wurde. Die vorliegende Recherche kombiniert einen architekturtheoretischen und einen theologischen Blick auf Kirchen in ländlichen Räumen und deren öffentliche Wirkung. Sie bietet einerseits Architekt:innen einen Einblick in den theologischen Hintergrund reformierter Sakralarchitektur und andererseits Kirchgemeinden in ruralen Räumen einen Impuls, als öffentlich-rechtliche Institution in der Entwicklung von Regionen und Dörfern aktiv mitzuwirken.

Schauplatz: Wohnung. Reformbewegungen der Zwischenkriegszeit und die Dojunkai-Stiftung in Tokio

Hanae Balissat, 2022

Viele der bisherigen Betrachtungsweisen gingen von einem klaren, historischen Bruch aus: Die Dojunkai-Bauten (1924-1941) wurden als moderne Inseln innerhalb der gewachsenen Stadtstruktur dargestellt. Die Gründung der Dojunkai-Stiftung wurde als Antwort auf das vorangegangene Grosse Kanto-Erdbeben 1923 und des daraus resultierenden, fehlenden Wohnraums angesehen.

Diese gängige Betrachtungsweise der Dojunkai-Stiftung wird in dieser Arbeit erweitert, in dem die Bauten der Stiftung in den architekturhistorischen Kontext der Zwischenkriegszeit eingebettet und untersucht werden. Die Reformbewegungen (1918-1939), insbesondere die Lebensreformbewegung, die sich mit der Thematik des „modernen Wohnens“ und dem Modernisierungsprozess in der Wohnarchitektur beschäftigte, hatten massgeblichen Einfluss auf die wandelnden Vorstellungen in der Ausformulierung und der Nutzung von Wohnräumen im Zwischenkriegstokio.

Die Arbeit ist in vier Hauptkapitel gegliedert, die sich aus den ausgewählten Schauplätzen innerhalb der Wohnung erschliessen: der Eingang, der Korridor, das Wohnzimmer und die Küche. Siedlungsbauten und Wohnungsgrundrisse der Dojunkai-Stiftung werden in diesen thematischen Kapiteln unter dem Aspekt wandelnder Wohnvorstellungen des Reformdiskurses untersucht und die materialisierten Reformvorstösse im architekturhistorischen und soziokulturellen Kontext diskutiert.

Der Entwurf des Landi-Stuhls. Hans Corays Gestaltungswissen und die Rahmenbedingungen 1938/39

Sébastien El Idrissi, 2022

1938 entwarf der Gestalter und Sprachforscher Hans Coray einen Stuhl für die im darauffolgenden Jahr stattfindende Landesausstellung in Zürich. Obwohl der in Konstruktion und Gestaltung pionierhafte Landi–Stuhl noch heute grosse Beliebtheit erfährt, wurde seine Entwurfsgeschichte bislang kaum erforscht. Diese Masterarbeit untersucht die Geschichte des Stuhlentwurfs in Anbetracht der Möbelgestaltung der 1930er Jahre in Zürich und der Biografie Hans Corays. Letztere ermöglicht einen Fokus auf das gestalterische Vorwissen seines Entwerfers, welches sich sichtbar im Landi–Stuhl manifestiert. Ein besonderes Augenmerk legt die Arbeit auf Corays ethnografische Untersuchungen von landwirtschaftlichen Gerätschaften. Eine 1929 veröffentlichte Doktorarbeit macht Corays sensibles und profundes Gestaltungswissen sichtbar. Mit dem Einbezug dieser neuen Erkenntnisse bietet die Arbeit einen genaueren Blickwinkel auf die Entwurfsentscheide des heutigen Designklassikers.

2021

Decoding En'haShofet – Through the Theoretical Framework of Hannah Arendt's Political Theory

Sanna Kattenbeck, 2021

“There seems to be something inherent in every human activity which indicates that it does not float, as it were, in the air, but has a place in the world belonging to it.”

Hannah Arendt, Vita activa, 1981

“Decoding En’haShofet” is a historical disquisition on the conditions of planned settlement construction between 1937 and 1948 in Mandatory Palestine, seeking to understand its emergence by detangling its main actors and critically interpreting their interdependencies.

At the beginning of the twentieth century, the first kibbutzim, Jewish agricultural collective settlements, emerge in Ottoman Palestine. The principles of living together in a kibbutz society include the premises of self-determination and equality in basic democratic structures. Yet, the spatial transfer into social utopias is institutionally governed: through powerful funding instruments, such as the Jewish Agency or the Zionist Organisation, the settlers gain access to the ground by means of land leasehold. Thus, within the framework of a largely hierarchical colonisation bureaucracy, whole swaths of land become the property of institutions and are strategically populated, including the kibbutz En‘haShofet. To understand how these collective settlements are conceived and operate in a greater socio-political context, this historical analysis examines the conditions under which the settlement En‘haShofet came into being; revealing that hat the kibbutz settlement in 1930s Palestine is not only a reflection of a built utopia but also a manifesto of institutional influence on architectural production.

Die Kolonie für Sonnentherapie in Legnano von BBPR. Individuum, Kollektiv und die perfekt organisierte Gesellschaft

Florian Rietmann, 2021

1938 errichtete die Architektengruppe BBPR in der italienischen Stadt Legnano eine Kolonie für Sonnentherapie für Arbeiterkinder. Diese Master-Arbeit bettet die Kolonie in kulturelle, gesellschaftliche und politische Entwicklungen ein, die das 19. und 20. Jahrhundert entscheidend prägten. Der Bau dient dabei als konkretes Beispiel für die komplexe Art und Weise, wie gesellschaftliche Tendenzen in gebauter Form ausgehandelt wurden. Dabei wird aufgezeigt, wie die Architekten die Kolonie sowohl als operatives Werkzeug verstanden, um Gesellschaft und Individuen nach politischen Vorstellungen neu zu formen, als auch als diskursives Medium, um eine bestimmte Vorstellung von Gesellschaft durch ästhetische Kategorien zu propagieren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den von Sozialreformismus und humanitären Überlegungen getragenen Idealen, welche die Kolonie prägten, und wie diese unter faschistischer Herrschaft zunehmend antihumane und dystopische Züge annahmen.

Das Haus, ein Gefäss zum Leben. Theorie und Praxis Miho Hamaguchi's, der ersten Architektin Japans

Kana Ueda, 2021

Diese Arbeit untersucht die Geschichte des japanischen Wohnungsbaus nach dem zweiten Weltkrieg aus der Perspektive der ersten japanischen Architektin Miho Hamaguchi (1915-1988).

Miho Hamaguchi veröffentlichte im Jahr 1949 die Wohntheorie Feudalismus japanischer Häuser. Damit setzte sie sich aus der Perspektive einer Architektin für die Emanzipation der Frau und die Gleichberechtigung der Geschlechter ein und forderte die gesellschaftliche Modernisierung Japans durch die Wohnarchitektur. Ihre Wohntheorie gab eine grundlegende Richtung für die Wohnungsinnovation in der Nachkriegszeit Japans vor. Aufbauend auf diesem ersten, einflussreichen Buch, publizierte Hamaguchi im Verlauf ihres Lebens mehr als 100 Artikel. Parallel realisierte sie mehr als 1’000 Wohnbauten. Trotz dieses theoretischen und entwerferischen Oeuvres ist Hamaguchis Beitrag zur Wohnungsbaugeschichte weitestgehend in Vergessenheit geraten. Nur wenige ihrer Bauten sind publiziert, erforscht und erhalten geblieben.

Die Arbeit untersucht Hamaguchis umfangreiche Beiträge nach drei Tätigkeitsbereichen. Das Kapitel 'Manifest' beleuchtet ihre theoretische Arbeit. Das Kapitel 'Stylebook' behandelt ihre Forschungstätigkeit und Publikationen für Fach- und Frauenzeitschriften. Das Kapitel 'Modern Living' analysiert Hamaguchis Praxis als bauende Architektin. Durch die Analyse von Hamaguchis vielschichtigem Werk wird aufgezeigt, dass ihre Wohnungsbaureform zur Verbesserung des Lebensraums der Japaner beitrug. Anhand der Kontextualisierung ihrer Arbeit innerhalb der sozial-politischen und kulturellen Veränderungen der Nachkriegszeit lässt sich verstehen, dass Hamaguchi sozialräumliche Strukturen aus Lebensrealitäten heraus definierte und damit eine fundierte Raumauffassung schuf. Beim Vergleich mit dem Ansatz zeitgenössischer männlicher Protagonisten wird Hamaguchis Fokus auf die Lebensweise der Menschen deutlich.

Diese Arbeit setzt sich mit einem in Vergessenheit geratenen Teil der japanischen Architekturgeschichte auseinander. Die ausserordentlichen Pionierleistungen von Miho Hamaguchi sind es wert, in den allgemeinen Kanon der Architektur-Geschichtsschreibung aufgenommen zu werden.

Manierismus und Partizipation? Robert Venturis und Hermann Czechs „manieristische Haltung“. Ein Vergleich zwischen "Komplexität und Widerspruch in der Architektur" und "Zur Abwechslung"

Christoph Feinweber, 2021

Die Arbeit bespricht Robert Venturis Manierismusbegriff und vergleicht ihn mit Hermann Czechs Überlegung zum Manierismus. Der Ausgangspunkt hierzu ist Venturis Komplexität und Widerspruch in der Architektur (1966), sowie eine Reihe ausgewählter Essays von Hermann Czech, welche der Wiener Architekt zwischen den Jahren 1977 bis 1996 publizierte. Bei beiden Autoren zeigt sich der Manierismus als eine ästhetische Strategie, welche eine gesellschaftliche Wirksamkeit besitzt – er definiert ein Verhältnis zwischen Entwurfsverfasser und Nutzer. Ebenso werden Unterschiede deutlich: Robert Venturi versteht den Manierismus als ein flexibles Ordnungssystem, welches Widersprüche und Konflikte innerhalb eines bestehenden formalen Regelsystems zulässt und so die ästhetischen und intellektuellen Handlungsmöglichkeiten der Architektin und des Architekten erweitert. Im Gegensatz dazu argumentiert Czech für eine manieristische Entwurfsstrategie, welche ein Aushandeln zwischen Nutzeranliegen und künstlerischem Anspruch der Gestalter zulassen soll. Sein Manierismusverständnis, als ein prozessuales und partizipatives Komplexitätskonzept von architektonischer Ästhetik, steht somit im Gegensatz zu Venturis. Da der US-Amerikaner lediglich dem Autor-Architekt die alleinige Kontrolle innerhalb des gestalterischen Systems zuspricht.

Wohnbauforschung im Versuchsbau. 50 Jahre «Flexibles Wohnen» in Linz

Rebekka Hirschberg, 2021

Als Reaktion auf die monotone Wohnbauproduktion in den Nachkriegsjahren initiierte das österreichische Bautenministerium 1968 das Programm zur Wohnbauforschung. In den folgenden 20 Jahren wurden über 700 Forschungsprojekte zur Verbesserung des sozialen Wohnbaus gefördert – Materialstudien, soziologische Untersuchungen, Revitalisierungen und Demonstrativbauten. Darunter befand sich auch das Projekt «Flexibles Wohnen» in Linz. Ab 1968 entwickelten die vier Architekten der Werkgruppe Linz fast zehn Jahre lang ein flexibles Bausystem. «Flexibles Wohnen» sollte den Rahmen für die Mitgestaltung in der Planung sowie laufende Veränderungen, Vergrösserungen und Verkleinerungen während der Bewohnung schaffen. Das Bausystem war für grossflächige Wohnsiedlungen konzipiert. 1978 wurde der erste kleine Prototyp, der sogenannte «Versuchsbau», fertiggestellt.

Ende der 1980er Jahre wurde das Bauministerium aufgelöst und die Mittel für die Wohnbauforschung gestrichen. Das hatte zur Folge, dass der über zehn Jahre lang entwickelte Versuchsbau in Linz nicht mehr evaluiert wurde. «Das war immer die grosse Frage – wie funktioniert das dann tatsächlich in der Praxis?», erinnert sich der Soziologe Laszlo Vaskovics, der am Forschungsprojekt beteiligt war. Nach 42 Jahren Bewohnung widmet sich diese Master-Arbeit dieser Frage in einer architekturethnografischen Untersuchung.

Das Hauptergebnis der Arbeit ist, dass die Flexibilität nicht so genutzt wurde, wie sie konzipiert war. Das Bausystem schuf jedoch die Grundlage für eine aussergewöhnliche Hausgemeinschaft. Die Möglichkeit der Mitgestaltung der individuellen Wohnungen, führte zu einer Mitwirkung in der Gestaltung und Erhaltung des gesamten Hauses. Die Bewohner*innen haben das Haus zu einem Gemeinschaftshaus gemacht. Der Versuchsbau ist heute ein Vorbild für solidarisches, leistbares und selbstbestimmtes Wohnen.

Die Arbeit basiert auf der Überzeugung, dass die experimentellen Gebäude der 1970er Jahre viel Wissen und Erfahrungen bieten, die in zukünftigen Wohnprojekten angewendet werden können

Plateforme 10. Ein Blick durch die Linse der Szenografie

Bianca Matzek, 2021

Am Beispiel von PLATEFORME 10, dem neuen Kunstbezirk von Lausanne, wird die Rolle der Szenografie exemplarisch im Blick auf analoge und virtuelle Umsetzungspraktiken untersucht. Die Arbeit zeigt anhand des Fallbeispiels PLATEFORME 10 Möglichkeiten für eine aktuelle, virtuell erweiterte Ausstellungsarchitektur auf. Dabei soll ein erster Ansatz einer Antwort auf die Frage gefunden werden, wie das virtuelle Museum der Zukunft aussehen kann. Die Hauptthese lautet: Durch die intelligente Kombination von Artefakt und Raumarchitektur lässt sich die Wirkung eines sinnlichen Erlebnisses sowohl im analogen auch im virtuellen Raum generieren.

Die Studie stützt sich auf das aktuelle Grundlagenwerk Szenografie – der inszenierte Raum von Uwe Brückner sowie das unabhängige Kompendium von Petra Kiedaisch et al. Szenografie. Es werden von diesen Autoren aktuelle neue Wege und Werkzeuge in der Vernetzung der einzelnen Gestaltungsdisziplinen sowie die Umsetzung szenografischer Konzepte anhand der Parameter Inhalt, Objekt, Raum, Rezipient und Dramaturgie aufgezeigt. Die Autorin ergänzt dies durch persönliche Gespräche mit den Akteuren sowie um Zoom-Beiträge von Internationalen Szenografiekonferenzen und Symposien während der Pandemie 2020/2021. Im Ergebnis wurde das Fallbeispiel bestätigt, indem man Dinge selbst zum Sprechen bringt, ein Prozess in Gang gesetzt, der das Nicht-Ausstellbare ausstellt und das Nicht-Sichtbare sichtbar macht. Die architektonischen Dimensionen Objekt und Raum verdichten sich zukünftig aus Sicht der Autorin immer stärker und werden vor dem Hintergrund der Manipulation der Zeit neu von (aktiven) Rezipienten erlebbar.

Jeanne Bueche, kirchliche Umbauarchitektin. Die Umbaupraxis von Jeanne Bueche, eine der ersten Schweizer Architektinnen, am Beispiel der Kirche von Soubey

Haaike Peeters, 2021

Die Masterarbeit befasst sich mit dem Werk der Schweizer Architektin Jeanne Bueche und fokussiert spezifisch auf ihre Kirchenumbauten, die den grössten Teil ihres Oeuvres ausmachen. Anhand des Beispiels der Kirche von Soubey wird die Vorgehensweise der Architektin analysiert. In drei Hauptkapiteln wird das Thema bearbeitet: Im Kapitel «Die Architektin Jeanne Bueche (1912–2000)» wird auf die Biografie der Architektin eingegangen, die nicht nur eine der ersten Architektinnen der Schweiz war, sondern zudem die erste, die sich mit Sakralarchitektur beschäftigte. Anschliessend wird im Kapitel «Religiöse und denkmalpflegerische Diskurse der Nachkriegszeit» aus einer theoretischen Betrachtung der Einfluss der damaligen Denkmalpflege und der liturgischen Bewegung im Vorfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils untersucht. Im Kapitel «Der Umbau der Kirche St. Valbert in Soubey» werden ihre architektonischen Entscheidungen am Beispiel der Kirche von Soubey analysiert und im Rahmen der damaligen Diskurse angesiedelt. Mit diesem Vorgehen wollte die Masterarbeit die Lücke in den Recherchen über die Architektin schliessen. Ziel war es, durch die Analysen die wichtigsten Merkmale ihrer Umbauten und ihren Beitrag als erste Architektin, die sich mit Sakralbau beschäftigt hat, aufzuzeigen.

2020

Das Muzeum Susch im Spiegel imaginärer Geographien des Engadins. Ein Reisebericht und phänomenologische Aufarbeitung

Nina Baisch, 2020

Ausgehend des Muzeum Susch analysiert diese MAS-Thesis «Imaginäre Geographien» im Engadin in Form einer phänomenologischen Aufarbeitung. Während eines Forschungsaufenthaltes im Residenzprogramm «Temporars Susch» wurden die touristischen, kulturellen, gesellschaftlichen, geografischen wie architektonischen Mittel untersucht, die für diese Bilder verantwortlich sein könnten. «Imaginäre Geographien» sind wahrnehmungspsychologische Prozesse, die für verzerrte Wahrnehmungen auf Reisen verantwortlich sind. Sie stellen innere, erworbene und idealisierte Bilder dar, die man während einer Reise sucht, konsumiert und bestätigt vorfinden möchte.

Die Thesis als Reisebericht und phänomenologische Aufarbeitung ist in verschiedene Stimmen gegliedert, die im Wechsel die eigenen Beobachtungen im Tagebuchstil festhalten, und die dazugehörigen Sachinformationen einfügen. Die Touristin schreibt in der Ich-Form, deren subjektive Beobachtungen ethnologische Beschreibungen sind. Die Moderatorin ergänzt diese mit den jeweiligen Hintergründen in Form phänomenologischer Wahrnehmungsstudien. Die dritte Stimme gilt den Fotografien, welche den Reisebericht dokumentieren und die Textinhalte begleiten, unterstreichen und ergänzen. Der theoretische Korpus der Thesis bestand aus Materialerhebungen, Quellenstudium in Primär- und Sekundärliteratur, Presseartikeln, Essays etc., sowie in ungelenkten Interviews und Gesprächen mit kontextualen Akteuren. Der praktische Korpus umfasste Feldforschung und die Fotografie vor Ort.

Die Autobahn A8 in Obwalden. Die ästhetische und sinnstiftende Erfahrung einer technischen Verkehrsinfrastruktur

Kadir Asani, 2020

Diese Masterthesis bearbeitet anhand des Untersuchungsgegenstands «Autobahn A8 in Obwalden» die Fragestellung, inwiefern eine technische Verkehrsinfrastruktur ohne die Idee eines singulären Autorarchitekten eine ästhetische und sinnstiftende Erfahrung auslösen kann. Dabei werden die architektonischen Qualitäten der A8, die zu dieser Erfahrung beitragen, beleuchtet und ihre Entstehung wird in die Verkehrsgeschichte Obwaldens und der Schweiz eingeordnet. Die Arbeit erweitert die aktuelle Debatte um die raumplanerische Zukunft von Obwalden mit einem Diskurs über ihre Verkehrsinfrastruktur, die nach 60-jährigem Bestand unweigerlich zu ihrer Baukultur dazugehört.

Bauen am Pfauen. Überlegungen zum Zürcher Stadttheater der Zukunft

Fadrina Arpagaus, 2020

Der «Pfauen», die älteste und traditionsreichste Spielstätte des Schauspielhaus Zürich, ist seit Jahrzehnten ein architektonisch und städtebaulich heiss umstrittenes Terrain. Unbestritten ist hingegen: Das Schauspielhaus, eines der bedeutendsten Sprechtheater im deutschsprachigen Raum, braucht für seinen künstlerischen Produktionsapparat und sein Publikum einen Ort, der die zeitgenössische Stadtgesellschaft und die Themen, die sie bewegen, heute und morgen angemessen repräsentiert.

Diese Arbeit eröffnet eine theoretische Perspektive, anhand derer sich Impulse für eine mögliche zukünftige Architektur des Pfauens entwickeln lassen. Die Konzipierung des begrifflichen Instrumentariums bezieht sich auf die seit rund fünfzehn Jahren andauernde Reformdebatte um das zeitgenössische deutschsprachige Stadttheater, die neben einer architektonischen und einer künstlerischen vor allem auch gesellschafts- und kulturpolitische Dimensionen aufweist. Vor diesem Horizont werden ausgewählte Masterarbeiten, die Architekturstudierende 2019 am Studio An Fonteyne an der ETH Zürich entworfen haben, auf ihr Potential für ein architektonisch prägnantes, publikums- und mitarbeiter:innenfreundliches, technisch hochstehendes, nachhaltiges und für die Stadtgesellschaft repräsentatives Theater abgeklopft.

Diese Masterthesis versucht nicht nur, Theater- und Architekturtheorie historisch und perspektivisch anhand konkreter Objekte aufeinander zu beziehen, sie unternimmt auch immer wieder den Spagat zwischen dem architektonisch Realisierbaren und der Utopie: im Rückblick auf verworfene Entwürfe und im Ausblick auf die noch nicht gedachte Zukunft des Pfauens – und das Bauen für Theater überhaupt.

Girdwood Park. Urban, Architectural, and Landscape Design. Approaches on Interface Areas in Belfast after the Godd Friday Agreement in 1998

Constanze Kummer, 2020

The urban landscape of Belfast is highly segregated due to an ethno-national conflict, which dates back to the 17th century. Although the Good Friday Agreement officially ended the conflict in 1998, the opposing residential areas were still separated by various interface barriers. The goal of the city was to remove these physical structures and revitalize the surrounding areas.

This thesis analyzes the changes on interface areas in Belfast after the peace agreement from 1998 until today. The focus is on the architectural, urban, and landscape transformation in the context of political, economic, and cultural dynamics. This work specifically discusses a new regeneration project at an interface area in North Belfast called, Girdwood Park. The research is primarily based on evaluation of interviews and surveys, on-site observations, as well as an analysis of architectural, urban, and landscape design drawings.

It is found that new projects in these areas, which are intended to be shared and beneficial for both communities, show features of interface barriers. In this context, the case study at Girdwood Park reveals a struggle between sharing and separating space on interface areas in Belfast, as manifested in architectural, urban, and landscaping design decisions.

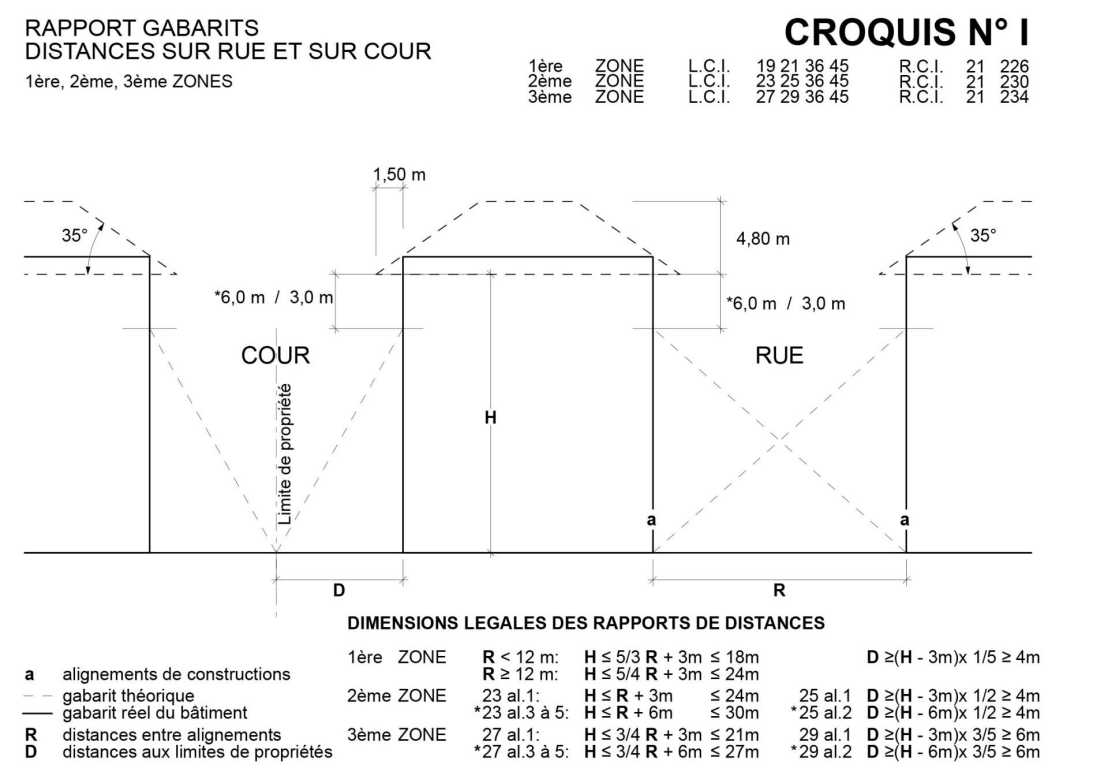

Morphologies of Densification. The Role of Administrative Tools in the Urbanisation of the 'zone de développement 3' in Geneva

Rune Frandsen, 2020

This study questions the role of the Plan Localisé de Quartier (PLQ) in the development of housing in the canton of Geneva. This administrative tool has been instrumental to the densification of the fringe of the agglomeration of the City of Geneva, the so called “zone de développement 3” (ZD 3), since the late fifties. Initially applied on large landed estates, the tool has been increasingly used to trigger developments on single-family homes neighborhoods. The city fabric resulting from the application of the PLQ across the canton shows a surprising monotony: parallel rows of 6 to 8 floor evenly spaced, copy-pasted slabs, leading generally to poor urban qualities. The study draws on the comparison of two case studies, both resulting of the application of the PLQ in the neighborhood of Petit-Saconnex, but some 40 years apart. By retracing the history of the shift of his area from landed estates to bedroom community, this study shows how the PLQ, combined with the former parcel ownership structure, necessarily leads to this morphology of the bar, and ultimately aggravates prior dysfunctionalities originating from the practice of zoning.

2019

Die Villa Gelpke-Engelhorn in Küsnacht-Itschnach von Beate Schnitter (1973). Eine architekturhistorische und politisch-institutionelle Aufarbeitung

Francine Speiser, 2019

Die Villa Gelpke-Engelhorn an der Zumikerstrasse 20a in Küsnacht, ein Bau von 1973, wurde am 2. Mai 2018 aus dem Inventar der schutzwürdigen Gebäude der Gemeinde Küsnacht entlassen. Die Villa, die geschickt in die topographische Umgebung hineinkonzipiert wurde, wird umringt von einem üppigen Garten, der sie vor Einblicken und Lärmimmissionen schützt. Ihr eigenwilliger Duktus, der Fächergrundriss, der mithilfe der Eckfenster in Richtung Süden genügend Licht in die Räumlichkeiten führt und zudem für grössere Wohnräume und kleinere Korridore sorgt, die Arena draussen vor der Ostfassade sowie das bunte Farbkonzept und das Oberlicht bei der Wendeltreppe im Innern sind nur einige Anhaltspunkte, welche die Villa charakterisieren. Erbaut wurde die Villa von der Bauherrin Christa Gelpke-Engelhorn in enger Zusammenarbeit mit der Architektin Beate Schnitter (*1929) von 1971 bis 1973.

Für den Zürcher Heimatschutz stellt der Kampf um den Erhalt der Villa Gelpke-Engelhorn eine Premiere dar: Da sich die Qualitäten der Villa, trotz Schutzerhaltungszuspruch vom Gutachter Michael Hanak [*1968] (2016), dem Baugericht in der ersten Instanz nicht erschlossen, setzt der Zürcher Heimatschutz den Kampf und den Erhalt der ungewöhnlichen Villa − zum ersten Mal für ein Bauwerk aus den 1970er Jahren − vor dem Verwaltungsgericht fort. Angesichts der ungewöhnlichen Konstellation von Beate Schnitter als Frau im Architekturberuf um 1971, der geschiedenen Auftraggeberin Christa Gelpke-Engelhorn, der Wohnbauphilosophie des Neuen Bauens als auch der organischen Architektur, sowie der Kriterien für schutzwürdige Bauten, welche in dieser Villa zusammentreffen (wie etwa der Ensembleschutz), entwickle ich in dieser Masterthesis neue Kriterien für den Denkmalschutz von Bauten aus den späten 1960er und frühen 1970er Jahren, welche in der breiten Gesellschaft bekanntlich wenig geschätzt und als hässliche, sperrige und schlecht gebaute Energieschleudern abgewertet werden. Die offensichtlich zu wenig gut erforschte Architektur von Frauen in der Schweiz ruft ausserdem eine Auseinandersetzung mit der politologisch-institutionellen Debatte auf, welche verdeutlicht, dass Architektinnen im 20. Jahrhundert unter erschwerten Bedingungen gewirkt haben.

Ritus. Raum. Stadt. Eine Untersuchung der Beziehung zwischen Ritus und gebautem Raum in den westeuropäischen Kirchen

Lucia Pennati, 2019

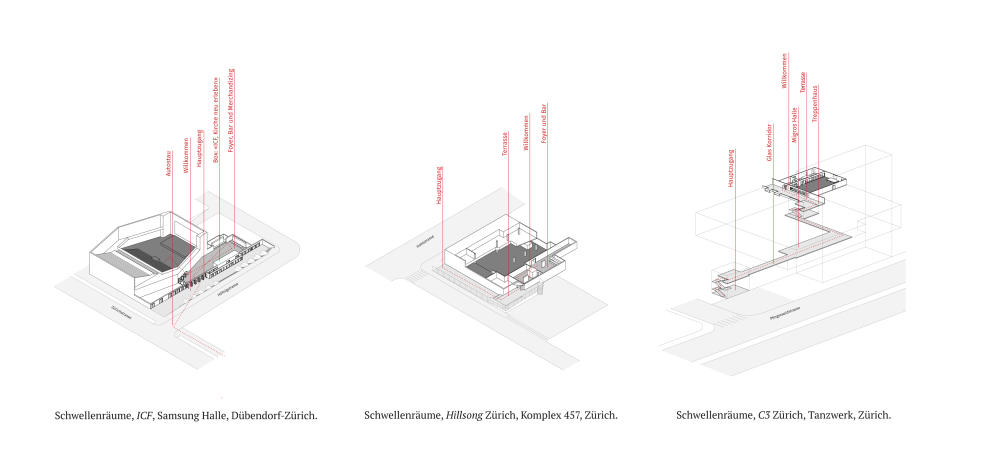

Diese MAS Arbeit analysiert die Beziehung zwischen religiösem Ritus und architektonischen Raum am Beispiel der Kirche St. Petri in Klippan (1962–1966) und der Freikirchen um 2019 in Zürich. Ihr Untersuchungsgebiet ist der christliche Ritus des Sonntagsgottesdiensts, sowohl in seiner veränderten Form während des Zweiten Vatikanischen Konzils, als auch in der unkonventionellen Form der Gemeindefeier der Freikirchen. Ihre Leitfrage lautet, inwiefern der Ritus dem kollektiven Anspruch des Gottesdiensts eine architektonische Gestalt gibt.

Der Fokus der Arbeit ist sakrale Räume gemäss ihrem Ritus zu betrachten. Unter ritueller Architektur wird die Bedeutung eines sakralen, religiösen Ortes in Bezug auf die temporäre religiöse Performance der in dem Ort stattfindet und seine religiösen Absichten untersucht.

In zwei Hauptkapiteln wird die Fragestellung aus zwei unterschiedlichen Perspektiven bearbeitet. Im Kapitel «Die rituelle Architektur der Kirche während des Zweiten Vatikanischen Konzils» wird aus einer theoretischen Betrachtung der Einfluss der liturgischen Bewegung und des Zweiten Vatikanischen Konzils auf den Ritus und den architektonischen Raum untersucht und anhand der Kirche St. Petri in Klippan und des liturgischen Konzeptes des Circumstantes veranschaulicht. Im Kapitel «Die rituelle Architektur der Freikirche in Zürich» wird die Fragestellung mit Hilfe einer ethnographischen Recherche vor Ort am Beispiel drei Freikirchen in der Stadt Zürich untersucht. Durch dieses interdisziplinäre Vorgehen versucht diese Arbeit die Lücke zwischen rituellen Bedürfnissen und religiösen Räumen, zu schliessen.

Ziel ist es durch die Analyse der liturgischen Reform und deren Umsetzung in Raum, sowie durch die Analyse des architektonischen Raums der Freikirchen zu zeigen wie die räumlichen Aspekte Träger übergeordnete Konzepte sind. Es wird aber auch klar, dass die sakralen Räume und ihre Transformation Spiegel der gesellschaftlichen Veränderungen sind und somit einen wesentlichen Bestandteil der Stadt und ihres Gedächtnisses.

Die Form des Rechts auf Stadt. Das Paloma-Viertel in Hamburg St. Pauli, oder kann das Recht auf Stadt in der Architektur verwirklicht werden?

Franziska Quandt, 2019

Die Arbeit bewegt sich zwischen den Disziplinen der Architekturtheorie und -geschichte und der Architektursoziologie. Im Zentrum stehen die ehemaligen ESSO-Häuser in St. Pauli, die 2014 abgerissen wurden, und der Entwurf des neuen «Paloma-Viertels». Diese Grundlagen wurden mithilfe eines partizipativen Prozesses mit den Bürgern des Stadtteils entwickelt. Um die Zusammenhänge der Vorgänge bis hin zum architektonischen Entwurf zu verstehen, ist sowohl eine geschichtliche Auseinandersetzung mit der alten Architektur der ESSO-Häuser sowie der Hamburger stadtpolitischen Geschichte nötig. Aber auch die vertiefte Betrachtung des Rechts auf Stadt, wie es Henri Lefebvre in seinem Manifest «Le droit à la ville» 1968 ausarbeitete, ist für das Verständnis der Zusammenhänge unerlässlich. Besonders das Büro Planbude, das den Beteiligungsprozess im Auftrag der Stadt Hamburg durchführte, bezieht sich auf Lefebvres Schrift.

Architektur der Ambivalenz. Die Südtiroler-Siedlungen als erste grossmasstäbliche Bauaufgabe und Sonderform des sozialen Wohnungsbaus in Vorarlberg

Catherine Sark, 2019