Forschungsprojekte

Navigation Unterseiten

Forschungsprojekt

Dr. Susanne Schindler, Dr. André Bideau, Marie-Anne Lerjen mit Studierenden des MAS GTA

2022–2023

Abriss und Neubau von Wohnraum, wie seit einigen Jahren in der Stadt Zürich zur etablierten Praxis geworden, sind nichts Neues. Doch mit welchen Argumenten wird und wurde dies an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten legitimiert? Wie durchdringen sich bei städtischen Umbaumassnahmen gestalterische, politische und wirtschaftliche Interessen?

Im Frühlingssemester 2022 widmeten sich Studierende des MAS GTA diesen Fragen. Zweierteams wählten Fallstudien aus Europa, Nordamerika und Asien aus, um ihnen in ihrer Spezifik nachzugehen: Beijing, Corbeil-Essonnes, Glasgow, Hamburg, Minneapolis, Porto, Turin, Vancouver, Zürich. Die Ausgangsthese war, dass sich durch den Blick in die Geschichte und über den Zürcher Tellerrand hinaus Begründungs- und Handlungsmuster zeigen würden, die zu einem nuancierten Verständnis der aktuellen Ersatzneubau-Praxis beitragen.

In der Tat: die aktuelle Erneuerungswelle bezieht sich wie auch ihre Vorgängerinnen auf rationale Argumente. Waren es zu Beginn des 20. Jahrhunderts Versprechen wie «Hygiene», «Tugend» und «Bezahlbarkeit», die tabula rasa als Sanierungspolitik legitimierten, ermöglichen heute Schlagworte wie «Nachhaltigkeit», «Qualität» oder «Urbanität» den grossflächigen Abriss und Neubau. Was aber in einem Moment naheliegend und vernünftig erscheinen mag, ist oft innerhalb weniger Jahrzehnte kaum mehr nachvollziehbar.

Dozierende Forschungssemester MAS GTA

Susanne Schindler, André Bideau, Marie-Anne Lerjen

Studierende Forschungssemester MAS GTA

Thomas Birchmeier, Fabian Diem, Carolina Gomes, Ana Sofia Gonçalves, Noemi Grodtke, Lisa Henicz, Denise Janes, Laura Lampe, Maria-Theresa Lampe, Franziska Matt, Justina Mangels, Dominik Müller, Fabian Ruppanner, Marta Shtipkova, Ania Tschenett, Benedict Wahlbrink, Yeshi Wang

Die Forschungsarbeiten mündeten im Frühjahr 2023 in die, zusammen mit dem MAS in Housing (ETH) konzipierten Ausstellung Verdichtung oder Verdrängung? externe Seite Wenn Neubauten ersetzen am ZAZ BELLERIVE Zentrum für Architektur Zürich.

Download der MAS GTA-Broschüre «Ersatzneubau. Eine globale Geschichte».

Forschungsprojekt

Dr. Anne Kockelkorn, Dr. Susanne Schindler mit den Studierenden des gta MAS

2020–2021

externe Seite www.cooperativeconditions.net

Forschungsbeitrag zur Architekturbiennale 2021 in Venedig: externe Seite How Will We Live Together?

Anne Kockelkorn, Susanne Schindler und Rebekka Hirschberg diskutierten die vorläufigen Ergebnisse von «Cooperative Conditions» im Rahmen von externe Seite gta Invites, 11. November 2020.

Thema

Aufbauend auf einer hundertjährigen Tradition haben Zürcher Wohnungsbaugenossenschaften in den letzten zwanzig Jahren beeindruckende experimentelle Architekturen des Zusammenwohnens gebaut und dabei auch etablierte Vorstellungen hinterfragt, wer oder was zu einem Wohnhaushalt dazu gehört: Wohnungen mit mehr als 50 Leuten, Cluster von Mikro-Einheiten, Wohnungen, um zu arbeiten und zu leben oder für Kurzzeit-Miete – um nur einige zu nennen.

Diese experimentellen Formen des Zusammenlebens sind in den letzten Jahren international bekannt geworden. Aber was genau macht diese Architektur möglich? Wer besitzt das Land, unter welchen Bedingungen und aufgrund welcher historischen Entwicklung? Wieso gelten Zürcher Genossenschaften als gute Schuldner – und seit wann? Was ist die Zinsrate ihrer Hypotheken und wer hat sie zu welchem Zeitpunkt festgelegt? In einer Welt, die in immer stärkerem Masse durch finanzialisierte Immobilieninvestitionen und den daraus resultierenden Anstieg sozialer und ökonomischer Ungleichheit geprägt ist, sind dies Schlüsselfragen um Alternativen des Zusammenlebens denkbar zu machen.

Zielsetzung

Ziel war es, genauer zu verstehen, wie die Architektur des genossenschaftlichen Wohnungsbaus und seine politische und ökonomische Regulation zusammenspielen und sich gegenseitig bedingen. Der gemeinsame Blick auf die Form von Architektur und Stadt und die Geschichte einer politischen Ökonomie des Wohnen ermöglicht es, zeitgemässe Definitionen architektonischer Handlungsräume zu entwickeln.

Ausstellungsbeitrag

Der Ausstellungsbeitrag für die Architekturbiennale in Venedig veranschaulichte diese Handlungsspielräume in Form einer graphischen und textlichen Untersuchung zu je einem regulativen Instrument und seinen architektonischen und sozialräumlichen Auswirkungen. Ziel war, dass Biennale-Besucher die breiteren Bedingungen und spezifischen Instrumente des genossenschaftlichen Wohnungsbaus in Zürich verstehen und davon ausgehend lernen diese auch auf andere Situationen ausserhalb der Schweiz zu übertragen.

Format

Die Installation erfolgte auf einer vertikalen Fläche. Die Querbezüge zwischen den acht Dossiers, die je ein finanzielles, juridisches oder regulatorisches Instrument und dessen Zusammenspiel mit Architektur und Stadt erklären, werden so für Besucher leicht erkenntlich. Die Ergebnisse werden auch auf einer Webseite und in Buchform veröffentlicht.

Partner

Cooperative Conditions wird möglich gemacht durch die grosszügige Unterstützung von: Institut gta, Departement Architektur (D-ARCH), Ernst Göhner Stiftung, Pro Helvetia, Allgemeine Baugenossenschaft Zürich (ABZ), Wohnbaugenossenschaften Schweiz (WBG).

Forschung und Lehre

Diese Forschungsarbeit wurde von den Studierenden des MAS ETH in Geschichte und Theorie der Architektur im Rahmen eines Forschungsseminars entwickelt.

Studierende: Kadir Asani, Nina Baisch, Hanae Balissat, Anna Derriks, Sébastien El Idrissi, Armin Fuchs, Lale Geyer, Rebekka Hirschberg, Sarah Hummel, Sanna Kattenbeck, Abbas Mansouri, Bianca Matzek, Olga Rausch, Gina Rauschtenberger, Kristin Sasama, Kana Ueda, Alexia Zeller.

Projektleitung: Rebekka Hirschberg.

Grafik: externe Seite Monobloque

Forschungsschwerpunkt

Prof. Dr. Sylvia Claus, Sabine Sträuli, Marie-Anne Lerjen und Studierende des gta MAS

2018–2020

Anlässlich des 60. Jahrestages der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA 58) hat das Master of Advanced Studies-Programm im Herbst 2018 unter der Leitung von Sylvia Claus (Leiterin des gta MAS bis Ende 2018), Sabine Sträuli und Marie-Anne Lerjen das Forschungsseminar «Schweizer Architektinnen» durchgeführt. Denn Arbeit und Bauten von Architektinnen sind in der Forschung nach wie vor untervertreten. Ein wichtiger erster Schritt in der Aufarbeitung stellte 2012 das MAS-Forschungsprojekt über die erste Schweizer Architektin Lux Guyer (1894–1955) dar.

Im Seminar «Frauen bauen. Architektinnen in der Schweiz» wurden die spezifischen Bedingungen für Schweizer Architektinnen im Laufe des 20. Jahrhunderts untersucht und ausgewählte Werke nach Bauaufgaben verglichen. Zu den Untersuchten gehörten sowohl Pionierinnen wie Flora Steiger-Crawford (1899–1991), Berta Rahm (1910–1998) und Jeanne Bueche (1912–2000) als auch auch Vertreterinnen der Nachkriegsgeneration wie Regina Gonthier (*1949) und Inès Lamunière (*1954) unter anderen. Archivrecherchen und Interviews ergänzten Biografien und förderten neue Einsichten zu Arbeitsbedingungen und Werkzusammenhängen zutage.

Die Ergebnisse werden 2020 auf einer von Studierenden und Alumni des MAS-Programms konzipierten und gestalteten Webseite in Zusammenarbeit mit der externe Seite BTU Cottbus-Senftenberg publiziert. Jede der Architektinnen ist mit einem Porträt und drei ausgewählte Bauten vertreten. Für die Webseite wurde der Vergleich in die jüngere Generation ausgeweitet. Unter den zwanzig Porträts finden sich auch Architektinnen wie Corinna Menn (*1974) und Angela Deuber (*1975).

Beteiligte gta MAS-Studierende: Bülent Abbasoglu, Kadir Asani, Nina Baisch, Anna Derriks, Miriam Dobler, Christoph Feinweber, Rune Frandsen, Rebekka Hirschberg, Constanze Kummer, Bianca Matzek, Eva Nägeli, Haaike Peeters, Lucia Pennati, Hanae Pfändler, Franziska Quandt, Olga Rausch, Florian Rietmann, Catherine Sark, Philipp Sax, Francine Speiser, Alexia Zeller

Webseiten-Publikation (in Arbeit): externe Seite www.schweizerarchitektinnen.ch

Forschungsprojekt

Dr. Sylvia Claus, Dr. Lukas Zurfluh, Sabine Sträuli und Studierende des gta MAS in Zusammenarbeit gta Archiv und gta Ausstellungen

2016–2017

Kann man Architektur ausstellen? Welche Ziele verfolgen Architekturausstellungen? Wie wirken sie zurück auf den Schaffensprozess des Architekten, wie auf die Wahrnehmung von Architektur im gesamtgesellschaftlichen Kontext? Welche Rolle spielen Ausstellungen im System der Wissenschaften? Welche Möglichkeiten des Wissens beinhalten sie? Wodurch sind diese bedingt?

Die Fragen nach der kuratorischen Praxis im architektonischen Umfeld sind im gegenwärtigen Architekturdiskurs zentral. Sie anhand eines interdisziplinären Ausstellungsprojektes in die universitäre Lehre einzubinden verspricht sowohl epistemologische Reflexion als auch komplexes, situatives Lernen durch einen handlungsorientierten Unterricht mit breiter gesellschaftlicher Wirksamkeit.

Neuartig an dem Konzept ist die Verbindung von Forschung und Lehre mit der Vermittlung von Architektur und damit von Forschung, Lehre und Gesellschaft. Die Studierenden erforschten mit der bis in die Gegenwart reichenden Geschichte des Institutes gta eines der weltweit bedeutendsten Institute seiner Art und verorteten es im internationalen Architekturdiskurs. Zentral war aber zugleich die Frage nach der Vermittlung der studentischen Forschungsergebnisse in einer öffentlichen Ausstellung, was die stete Überprüfung der gesamtgesellschaftlichen Relevanz der erforschten Zusammenhänge erforderlich macht und damit verantwortliches Handeln der Studierenden in einem Umfeld jenseits künstlicher Lernarrangements erlaubt. Um auch die wissenschaftsgeschichtlichen Hintergründe der Medialisierung in Form von Ausstellungen angemessen würdigen zu können, verfolgt das Projekt dabei einen interdisziplinären Ansatz. Gerade damit trägt es einem grundlegenden Interesse der MAS-Studierenden nach einer theoretischen Grundlegung entwerferischer Praxis Rechnung, zu der insbesondere heute auch die kuratorische Praxis zählt.

Wissenschaftliche Leitung

Dr. Sylvia Claus

Dr. Lukas Zurfluh

Wissenschaftliche Mitarbeit

Marie-Anne Lerjen (2016)

Sabine Sträuli (2017)

In Zusammenarbeit mit gta Archiv und gta Ausstellungen

Phantom Theory

Das Institut gta in der Architekturdiskussion seiner Zeit

28. September bis 20. Dezember 2017

Am 1. Januar 1967 nahm das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur (gta) an der damaligen Architekturabteilung der ETH Zürich seine Arbeit auf. Gegründet als Forschungseinrichtung avancierte das gta, wie es heute weltweit genannt wird, zu einer der renommiertesten Ausbildungsstätten an der Schnittstelle von Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart der Architektur.

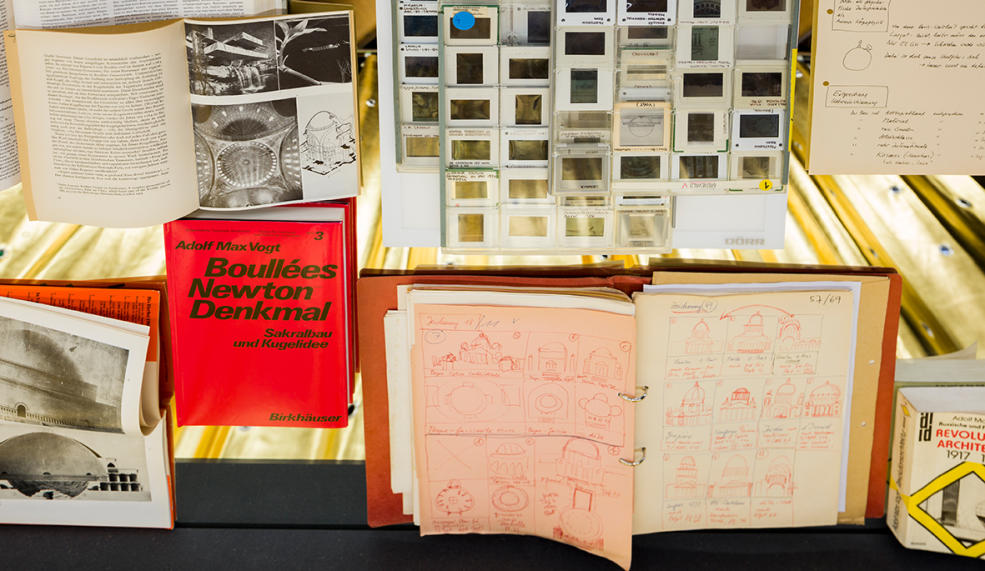

Die Ausstellung zum fünfzigjährigen Jubiläum zeichnet die Entwicklung des Instituts anhand von Originaldokumenten nach. Dafür haben wir das gta Archiv durchleuchtet und eine Fülle von Projekten, Manuskripten, Vorlesungsskizzen, Modellen, Ausstellungskonzepten und Bildern gefunden.

Institutionengeschichte ist immer auch Ideengeschichte. Das gta war und ist ein Ort des Nachdenkens, des Austauschs und der Vermittlung. Es ist ein Resonanz- und Wissensraum. Dies zeigt die Ausstellung, indem sie exemplarisch Diskurse präsentiert, die die Arbeit am Institut und darüber hinaus nachhaltig geprägt haben.

SNF-Forschungsprojekt

Dr. Sylvia Claus, Dr. Lukas Zurfluh

2012–2018

Wie kein anderer prägte Hans Bernoulli das genossenschaftliche und private Siedlungs- und Wohnungswesen der Schweiz. Der auch international äusserst einflussreiche Basler Architekt, Stadtplaner, Theoretiker und Hochschullehrer war ein Homo politicus, sein Schaffen ethisch motiviert. Architektur galt ihm als Teil eines übergeordneten gesellschaftlichen Ganzen. Bis heute haben seine Gedanken und Vorschläge nicht an Brisanz verloren.

Nach ersten Erfolgen mit Wohn- und Geschäftshäusern in Berlin und Mitteldeutschland machte sich Bernoulli bald mit städtebaulichen Arbeiten einen Namen. Seit 1910 Architekt der Deutschen Gartenstadtgesellschaft entwarf er unter anderem die Bebauungspläne für die Siedlungen Falkenberg bei Berlin und Reform in Magdeburg. 1912 zum Chefarchitekten der Basler Baugesellschaft berufen, avancierte er zu einem der Pioniere des Kleinwohnungs- und Siedlungsbaus in der Schweiz. Er realisierte in Basel, Zürich, Winterthur und Grenchen mehr als 30 Projekte. Darüber hinaus etablierte er den Städtebau als Lehrgebiet an der ETH Zürich und hatte damit massgeblichen Einfluss auch auf die jüngere Generation der Schweizer Moderne.

Die von Bernoulli damals erkannten Probleme sind nach wie vor nicht gelöst: Die Spekulation mit Grund und Boden ist noch immer eine der schwierigsten Herausforderungen für sinnvolle Gesamtplanungen. Die Folgen sind offensichtlich – Landschaftszerstörung, renditeträchtige Umwandlung günstigen Wohnraums in teure Quartiere mit entsprechenden sozialen Folgen, akute Wohnungsnot. Nicht zuletzt deshalb ist die von Bernoulli praktisch wie theoretisch problematisierte Frage nach dem Allgemeinwohl geradezu brennend aktuell.

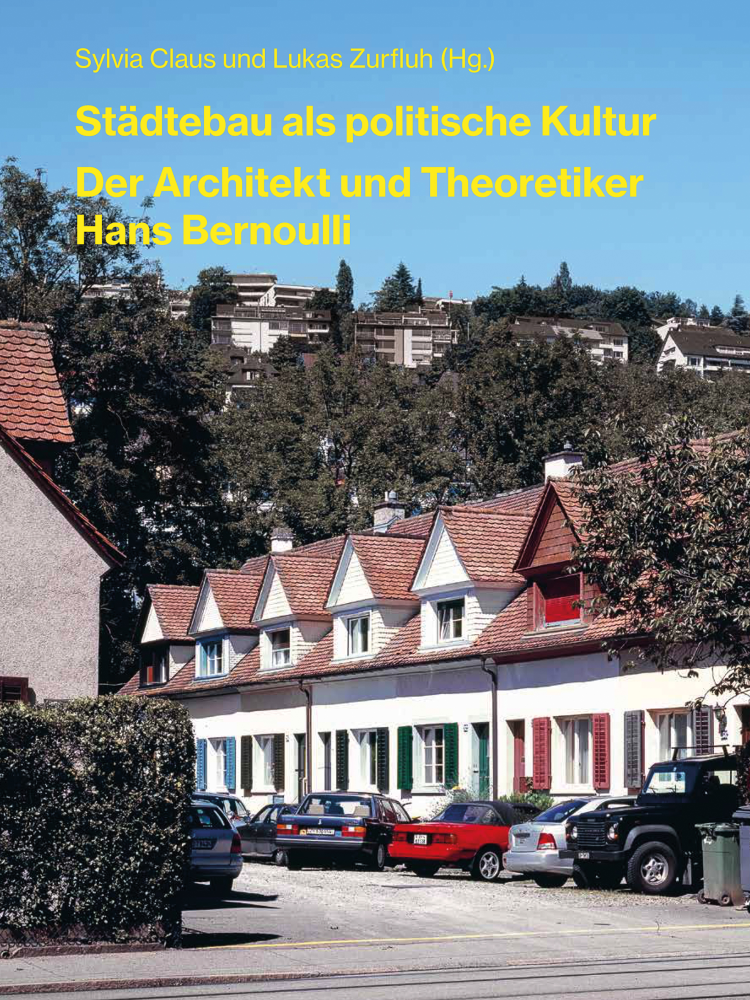

Das vom externe Seite Schweizerischen Nationalfonds SNF und dem Innovedumfonds des Rektorats der ETH Zürich (Projektförderung für Lehrinnovationen) geförderte Forschungsprojekt «Städtebau als politische Kultur. Der Architekt und Theoretiker Hans Bernoulli» wurde unter Beteiligung der Studierenden und Alumni des MAS durchgeführt. Die Studierenden und Alumni verfassten den historisch-kritischen Werkkatalog in der Monographie, die im Dezember 2018 im gta Verlag erschienen ist. Die ebenfalls von Studierenden kommentierte Anthologie der theoretischen Schriften Hans Bernoullis wurde im Frühjahr 2019 online publiziert.

externe Seite Interview zum Buch am 20.12.2018 in der Sendung Kultur kompakt beim SRF2

Monographie

Städtebau als politische Kultur. Der Architekt und Theoretiker Hans Bernoulli

Sylvia Claus, Lukas Zurfluh (Hg.)

Die Publikation stellt Leben und Werk Hans Bernoullis in einen historischen Zusammenhang. Sie verortet die Komplexität seines Wirkens zwischen politisch-wirtschaftsreformatorischer und architektonisch-städtebaulicher Diskussion und unternimmt damit eine auch internationale Neupositionierung dieses wichtigen Schweizer Architekten.

Fotografien von Cédric Eisenring, Andreas Koller, Ewa Maria Wolańska

Beiträge von Hubertus Adam, Sylvia Claus, Katia Frey und Eliana Perotti, Bettina Held, Dorothee Huber, Jörg Kuhn, Bruno Maurer, Riccardo Rossi, Lukas Zurfluh

Katalogbeiträge von Dan Costa Baciu, Nina Behjati, Nik Biedermann, Annette Bohr, Victoria Bromm, Katrin Derleth, Nicole Giambonini, Michael Grunitz, Christine Heidrich, Maria Ilyevskaya, Nadine Kahnt, Martina Kausch, Dorothée Knecht, Hannah von Knobelsdorff, Andreas Kriege-Steffen, Konrad Kronbauer, Kristina Mages, Susanne Sauter, Boris Schibler, Janine Schiller, Daniel Schläpfer, Annabelle Schulte, Judith Taeger, Jay Thalmann, Lukas Zurfluh

Gestaltet von Philippe Mouthon

2018. 22,5 x 30 cm, Hardcover mit Fadenheftung

384 Seiten, 356 Abbildungen

ISBN 978-3-85676-353-4

89.00 CHF / 78.00 EUR

Buch bestellen

Textanthologie

Städtebau als politische Kultur. Der Architekt und Theoretiker Hans Bernoulli

Sylvia Claus, Lukas Zurfluh (Hg.)

Neben seiner Tätigkeit als Architekt und Städtebauer schuf Hans Bernoulli ein reiches publizistisches Werk. Für verschiedenste schweizerische und internationale Fachzeitschriften aus den Bereichen Architektur, Städtebau und Planung sowie Ökonomie und Kultur schrieb er seit seiner Studienzeit unzählige, mitunter sehr prägnante Artikel. Diesen Aspekt seines Schaffens würdigt die vorliegende, historisch-kritisch kommentierte Anthologie, die erstmals die breite, publizistische Tätigkeit Bernoullis zu Architektur und Städtebau in einem Band zusammenfasst und dabei auch entlegen veröffentlichte Texte berücksichtigt. Sie konzentriert sich auf Schriften, die für Bernoullis architektonisches und städtebauliches Oeuvre von besonderer Bedeutung sind und seine Schlüsselstellung in der Praxis und Theorie der Schweizer Baukultur des 20. Jahrhunderts unterstreichen.

Mit Beiträgen von Christian Blum, Markus Burkhalter, Nina Farhumand, Deborah Fehlmann, Eva Hauck, Mira Heiser, Stephanie Hirschvogel, Hannah Knoop, Suse Koch, Christina Leibundgut, Matthias Moroder,

Alexandros-Dimosthenis Protopappas, Christoph Ramisch, Nora Seyboth, Linda Stagni, Barbara Truog, Yue Zhao, Richard Zemp, Lukas Zurfluh

2019. Online-Publikation

172 Seiten

ETH-Forschungsprojekt

Dr. Sylvia Claus, Lukas Zurfluh, Marie-Anne Lerjen, Katia Frey, Eliana Perotti

2012–2014

Hauptanliegen des MAS gta ist es, die Teilnehmenden zu selbständiger (geistes-) wissenschaftlicher Arbeit zu führen. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit relevanten Forschungsthemen, also ein Lernen durch Forschung, liegt in der konzeptionellen Logik unseres Programms. Daher hat das MAS gta das Forschungsprojekt «Städtebau als politische Kultur. Der Architekt und Theoretiker Hans Bernoulli» initiiert. Dessen übergeordnete Bedeutung wurde vom Schweizerischen Nationalfond durch die Bewilligung von Forschungsmitteln bestätigt. Ziel des bei Innovedum beantragten Fokusprojektes war es, diese Forschung als kollektives Projekt direkt in die Lehre zu überführen und damit Prozesse zu etablieren sowie Strukturen auszubilden, die eine dauerhafte Integration der Forschung in die Lehre des MAS gta gewährleisten.

Forschungsprojekt

Dr. Sylvia Claus (ETH Zürich), Prof. Dr. Matthias Schirren (TU Kaiserslautern)

2011-2013

Das Forschungs- und Ausstellungsprojekt „Building as Art. Die Architekturkomposition Richard Meiers“ untersuchte die komplexe Entwurfsmethodik Meiers und damit seine aus der Klassischen Moderne des 20. Jahrhunderts entwickelten Gestaltungsprinzipien, die er seit seinem ersten international beachteten Auftritt mit den sogenannten New York Five (Peter Eisenman, Michael Graves, John Hejduk, Richard Gwathmey und eben Richard Meier) am Museum of Modern Art in New York Ende der 1960er Jahre konsequent beibehalten und weiterentwickelt hat.

Auch wenn der 1934 in Newark, New Jersey geborene Meier zahlreiche andersgeartete größere Bauaufgaben verwirklichte, erwarb er sich einen Ruf vor allem als Museumsarchitekt. Dem Atheneum in New Harmony (1975 – 1979), Indiana, einem Museum mit Besucher- und Kommunikationszentrum, folgten weitere Museums- und Bildungsbauten in den Vereinigten Staaten von Amerika, von denen das Getty Center in Kalifornien (1984 -1998) nicht nur das berühmteste ist, sondern wohl auch der größte Privatauftrag, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts überhaupt an einen Architekten vergeben wurde. In Europa errichtete er seit Ende der 1970er Jahre acht Museumsbauten, von denen allein sieben für einen Standort in Deutschland projektiert wurden.

Die Ausstellung „Building as Art. Die Architekturkomposition Richard Meiers“ im Arp Museum Rolandseck (30. September 2012–3. März 2013), die Meiers Museums- sowie seine programmatischen Villenbauten vorstellte, nahm Meiers Architektur unter dem Gesichtspunkt ihrer Konzeptualität in den Blick. Bau und bildnerisches Konzept, so die These, sind in der Architektur Meiers nicht als das eine dem anderen nach- oder vorgeordnet zu begreifen, sondern vielmehr integral auf einander bezogen. Genau darin liegt Meiers Aktualität für die Jetztzeit, eine Zeit, in der die Kämpfe um Moderne, Post- oder Neomoderne, in denen sich die Generation der New York Five und mit ihr Richard Meier zu Beginn seiner Karriere fand, längst überwunden zu sein scheinen.

Integration der Forschung in die Lehre: Erarbeitung des historisch-kritischen Werkkatalogs der Architektin Lux Guyer (1894–1955)

Forschungsprojekt

Dr. Sylvia Claus, Kathrin Siebert, Studierende des MAS

Lux Guyer machte sich als erste Architektin in der Schweiz einen Namen mit raffinierten Wohnhäusern für moderne Familien, allein lebende berufstätige Frauen, Studentinnen oder ältere Menschen. Seit dem Erscheinen der ersten Werkübersicht vor über 20 Jahren fehlt ihr Name in keiner Geschichte der jüngeren Schweizer Architektur. Doch diese erste Annäherung an Guyer, die das Institut gta aus dem Nachlass der Architektin 1983 herausgebracht hat, war längst vergriffen, und eine andere Publikation, die das Werk der Architektin in seiner Gesamtheit würdigte, bislang nicht greifbar.

Im Rahmen einer Forschungsarbeit wurde Lux Guyers Werk grundlegend neu aufgearbeitet. Unter der Leitung von Dorothee Huber, Beate Schnitter und Sylvia Claus entstand daraus ein Monographie. Das MAS Geschichte und Theorie der Architektur hat sich massgeblich am Projekt beteiligt. Über die im Studienprogramm ohnehin vorgesehenen wissenschaftlichen Arbeiten hinaus verfassten die Studierenden den historisch-kritischen Werkkatalog. Sie arbeiteten damit nicht nur einen exemplarischen Teil der Schweizer Architekturgeschichte der Klassischen Moderne auf, sondern auch das Oeuvre einer der ersten Architektinnen europaweit, die diesen Beruf professionell ergriffen und ausgeübt haben. Gleichzeitig erfuhren die Studierenden auch, wie ihre Forschungen in eine Publikation münden kann.

Buchpublikation:

Sylvia Claus, Dorothee Huber, Beate Schnitter (Hg.), Lux Guyer (1894–1955). Architektin

Vorwort von Andreas Tönnesmann

Beiträge von Inge Beckel, Sylvia Claus, Reto Gadola, Dorothee Huber, Bettina Köhler, Franz Müller, Arthur Rüegg, Daniel Weiss

Werkkatalogbeiträge von Matthias Benz, Tina Cieslik, Barbara Dafft, Christian Hahn, Raya Hauri, Judith Hopfengärtner, Peter Lepel, Patrik Linggi, Karolina Machalica, Barbara Mattern, Jörg Niederberger, Miriam Poch, Ulrike Porzelt, Rainer Schützeichel, Inge Sommerlatte, Daniela Staub, Patrick Zamariàn

Mit Fotografien von Heinrich Helfenstein

Gestaltet von Philippe Mouthon

2. Auflage 2013. 22,5 x 30 cm, Hardcover mit Fadenheftung

304 Seiten 444 Abbildungen

978-3-85676-240-7

CHF 78.00 / EUR 73.00

Deutsch

Buch bestellen